Oleh Bambang Budi Utomo.

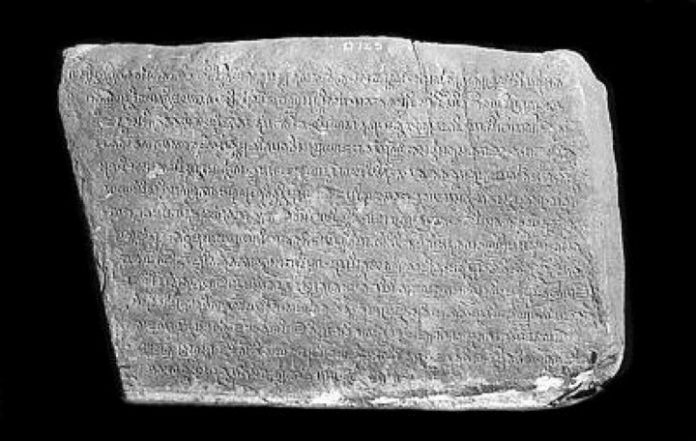

“Pada tanggal 23 Maret 684 Masehi, pada saat itulah taman ini yang dinamakan Sriksetra dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa. Inilah niat baginda: Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-ben¬dungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan…….. “

Inilah sepenggal kalimat yang diabadikan dalam sebuah prasasti batu yang memperingati pembangunan taman kerajaan Sriwijaya oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Taman Sriksetra yang dibangun itu letaknya di sebelah baratlaut kota Palembang sekarang. Lebih dari 1300 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 November 2007, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan penanaman 79 juta batang pohon di seluruh wilayah “kekuasaannya”.

Ada dua perbedaan yang nyata dari niat kedua penguasa tersebut. Penguasa Sriwijaya, Dapunta Hyang Sri Jayanasa, memerintahkan pembangunan taman dengan penanaman pohon yang bermanfaat semata-mata untuk menjalankan dharma kebajikannya kepada rakyat di wilayah kekuasaannya. Sedangkan Presiden Republik Indonesia, memerintahkan penanaman pohon karena terdesak oleh perusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor, serta mengurangi dampak pemanasan global.

Kerajaan Maritim

Dalam percaturan Sejarah Nusantara, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang sebagian besar kehidupannya ada di laut baik perang maupun niaga. Meskipun sebagai negara maritim, namun para penguasa Sriwijaya juga memperhatikan segi keagamaan. Implementasi dari perhatian terhadap keagamaan adalah pembangunan rumah-rumah ibadah dan vihara untuk para bhiksu, serta penataan kota menurut konsep penataan agama Buddha.

Dalam agama Buddha, ditetapkan konsep keseimbangan antara makro kosmos (alam semesta) dan mikro kosmos (dunia manusia). Menurut agama Buddha, sebagi pusat jagat raya adalah Gunung Meru. Sebuah gunung tempat tinggal dewa-dewa di mana Indra bersemayam sebagai raja para dewa. Manusia bertempat tinggal di Jambudwipa, sebuah benua yang terletak di sebelah selatan Gunung Meru. Kota Sriwijaya yang dibangun oleh Dapunta Hiyang pada tanggal 16 Juni 682 di kota Palembang sekarang, melambangkan mikro kosmos. Tempat yang tertinggi di Palembang adalah Bukit Siguntang. Bukit inilah yang dianggap sebagai Gunung Meru. Manusia bertempat tinggal di sebelah selatan bukit di daerah tepian sungai Musi. Rumah-rumah ibadah ditempatkan di sebelah utara pemukiman pada bidang tanah yang tinggi.

Disadari atau tidak, Dapunta Hiyang membangun Taman Sriksetra di tempat yang tinggi jauh dari permukiman penduduk kota. Apakah ini suatu upaya konservasi lahan agar tidak terjadi erosi dan tempat peresapan air tanah bagi penduduk kota Palembang. Memang dari lokasi taman itu mengalir dua batang sungai ke arah kota Palembang sekarang, yaitu Sungai Kedukan dan Sungai Sekanak. Kedua batang sungai ini mungkin dulunya berair jernih, dan pata dipakai untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk kota Sriwijaya.

Menebang Pohon

Hutan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan saling berkaitan. Penggundulan hutan tentu saja akan mendatangkan bencana. Keadaan seperti ini disadari atau tidak telah menjadi pemikiran penguasa Majapahit. Dalam zaman Majapahit dikenal adanya Undang-undang Agama yang isinya mengatur segala peri kehidupan penduduknya. Undang-undang ini mungkin dibuat setelah menyadari bahwa ketika Raden Wijaya membangun Majapahit pada sekitar akhir abad ke-13, dimulai dengan penebangan hutan yang termasuk dalam wilayah Desa Trik.

Dalam undang-undang tersebut, diatur hukuman dan denda yang dikenakan kepada orang yang bersalah. Perlindungan terhadap lingkungan hidup tersirat dan tersurat dalam undang-undang itu. Dalam Pasal 82 antara lain disebutkan: “Barangsiapa menebang kayu silunglung di luar pengetahuannya, namun tidak diambil, dendanya dua tahil. Jika hal itu terjadi di luar pengetahuannya, namun diambil, dendanya empat tahil. Barangsiapa menebang kayu silunglung dengan sengaja, wajib membayar dua kali lipat harganya. Barangsiapa menebang sembarangan kayu milik orang lain, dengan paksa, dikenakan denda empat tahil”.

Zaman Majapahit orang tidak boleh menebang pohon sembarangan, apalagi pohon milik pemerintah kerajaan. Sebagai contoh misalnya pada Pasal 92 antara lain disebutkan: “Barangsiapa menebang pohon milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dikenakan denda empat tahil oleh raja yang berkuasa. Jika hal itu terjadi pada waktu malam, dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa. Pohon yang ditebang dikembalikan dua kali lipat”.

Apakah larangan menebang pohon itu dimaksudkan sebagai upaya konservasi hutan atau penghijauan? Apakah gagasan konservasi terkandung di dalam undang-undang itu? Disadari atau tidak, jelas nafas dari undang-undang tersebut adalah menjaga pelestarian lingkungan. Artinya, orang tidak boleh sesukanya menebang pohon.

Konteks kekinian

Memang, kita harus belajar dari kearifan nenak moyang dalam menyikapi lingkungan alam tempatnya hidup. Penebangan hutan dan pohon secara semena-mena yang dilandasi dengan rasa gagah/sombong untuk mendapatkan keuntungan, pada akhirnya akan merugikan orang lain. Rupanya orang di zaman Sriwijaya (abad ke-7 Masehi dan Majapahit (abad ke-14 Masehi) jauh lebih arif dibandingkan orang modern sekarang ini.

Kalau dikatakan para nenek moyang itu berbudaya, memang benar adanya. Mereka mempunyai aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara selektif sesuai dengan lingkungan alam yang dihadapinya. Mereka mempunyai pengetahuan yang diyakini akan kebenarannya. Pemikiran ini merupakan sumber bagi sistem penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, dan sesuatu yang dapat menyelamatkan atau bahkan mencelakakan. Semua ini dapat terjadi karena kebudayaan itu diselimuti oleh nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia.

Kalau pada zaman lampau yang berkuasa adalah raja, maka sekarang adalah Presiden, Gubernur, dan Bupati. Zaman dulu memang sudah karuan, raja mempunyai kekuasaan mutlak tetapi dia berpegang kepada Asta Brata, yang salah satu di dalamnya harus mengayomi rakyat. Dengan demikian secara moral kekuasaanya “dibatasi” oleh ajaran moral tadi. Rakyat dalam kerajaan mempunyai etika dimana mereka masih mendengarkan apa kata junjungan-nya dan apa yang tertulis dalam undang-undang kerajaan. Dalam mengelola lingkungan, pada masa kini para petinggi yang pada hakekatnya memegang amanah rakyat, seharusnya mampu mencegah kerusakan hutan dan sudah seharusnya memberikan kenyamanan pada rakyat yang memberinya amanah. Seberapa pun banyaknya perangkat undang-undang yang dibuat, tetapi tidak ada pengawalan yang tegas, maka undang-undang itu tidak ada artinya. Ketegasan seorang pemimpin dalam menjatuhkan sangsi seperti pada masa Majapahit, sangatlah diperlukan meskipun hukumannya tidak sampai hukuman mati.