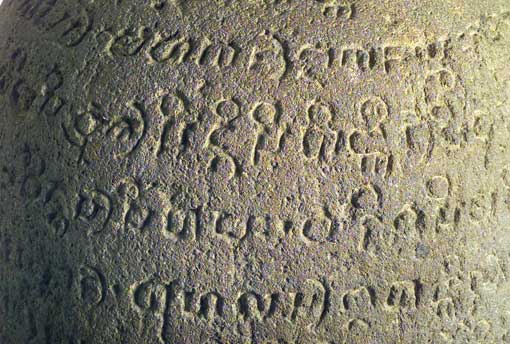

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-11 merupakan bagian utama dari Kerajaan Mataram Hindu. Ketika itu raja-raja yang memerintah membangun pula suatu sistem penyampaian perintah yang cepat dan tertera hitam di atas putih. Media yang digunakan adalah prasasti yang dibuat dari batu atau logam. Kemudian di atas bahan-bahan tersebut ditatah serta digoreskan aksara demi aksara.

Pada masa itu, orang telah mengenal aksara Jawa Kuna, serta aksara Dewanagari. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Kuna, bahasa Sanskerta, dan Melayu Kuna, sebagaimana terbukti dari prasasti emas yang ditemukan di daerah Ratu Boko. Pada prasasti tersebut digunakan bahasa Jawa Kuna (bahasa ibu), bahasa Sanskerta (untuk kepentingan keagamaan), dan bahasa Melayu Kuna (untuk perdagangan).

Pahatan aksara di atas prasasti merupakan hasil karya para penulis prasasti atau citralekha. Di dalam memahat prasasti seorang citralekha menggoreskan aksara sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, dalam arti tidak ada bentuk yang baku. Dengan demikian ada aksara yang tampak dipahat dengan sangat rapi, tetapi ada pula yang ditulis seakan-akan dalam keadaan tergesa-gesa.

Para citralekha cukup mudah mendapatkan bahan prasasti, karena logam pada masa Jawa Kuna merupakan komoditi yang dijualbelikan dengan leluasa. Supaya siap digunakan sebagai “kertas tulis” logam harus disiapkan sampai berbentuk lempengan yang akan digores dengan aksara. Pada prasasti berbahan batu, pengerjaannya juga melalui tahapan pemilihan bahan, menjadikan bongkahan batu ke dalam bentuk yang diinginkan, serta menyiapkan permukaannya sebagai bidang yang siap untuk dipahat membentuk aksara.

Pada saat mengguratkan tulisan pada logam atau batu, citralekha menggunakan alat semacam tatah. Namun, sebelumnya isi prasasti telah ditulis terlebih dahulu dengan menggunakan arang, kapur, atau ujung daun buah kosamra.

Dalam naskah-naskah kuno dijumpai gambaran tentang cara kerja para citralekha yang menggunakan pisau tulis untuk menggores atau menggurat aksara. Disebutkan bahwa ada dua orang yang berperan dalam penulisan prasasti. Mereka terdiri atas seorang juru tulis kerajaan yakni citralekha yang menulis perintah raja, dan seorang penatah prasasti yakni anatah prasasti/likhitapatra yang menatahkan kalimat-kalimat pada batu atau lempengan logam.

Keberadaan citralekha sebagai juru tulis yang menuliskan perintah raja/penguasa di atas batu/tembaga, diketahui melalui Prasasti Kaladi yang menyebutkan bahwa Paksana adalah seorang citralekha, dan penatahnya adalah seorang yang bernama Yogaraja. Seorang citralekha juga mempunyai gelar, dapat berupa sang, pu, samgat, si, rake pilang atau dang acarya. Dari gelar-gelar tersebut diketahui seorang citralekha dapat berasal dari kasta Brahmana, Ksatria, atau Waisya.

Prasasti merupakan bukti autentik tentang kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat pada masa lampau, yang tidak lepas dari kehidupan serta kekuasaan raja beserta pejabat-pejabat kerajaan. Ada prasasti yang berisi penentuan batas sima/perdikan, hukum, pajak, kemenangan raja, pendirian bangunan suci, dan bahkan silsilah. Prasasti Mantyasih dan Prasasti Wanua Tengah III adalah contoh prasasti yang memuat silsilah, yakni silsilah raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Mataram Hindu. Silsilah memang merupakan sarana legitimasi penting pada zaman dahulu.

Dalam Prasasti Mantyasih dimuat daftar raja-raja yang memerintah Kerajaan Mataram Hindu yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Watuhumalang, dan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Adapun dalam Prasasti Wanua Tengah III disebutkan silsilah raja-raja meliputi Rahyangta ri Mdang, Rakai Panangkaran, Rakai Panaraban, Rakai Warak Dyah Manara, Dyah Gula, Rakai Galung, Rakai Pikatan Dyah Saladu, Rakai Kayuwangi, Dyah Lokapala, Dyah Tagwas, Rake Panumwangsa Dyah Dewendra, Rake Gurunwangi Dyah Bhadra, Rake Wungkalhumalang Dyah Jbang, dan Rake Watukura Dyah Balitung.

Seperti disebutkan di atas, prasasti juga memuat gambaran tentang kehidupan politik, misalnya tentang lokasi pusat kerajaan. Prasasti Mantyasih berangka tahun 748 Saka = 827 M menyebutkan bahwa pada masa Balitung pusat kerajaan berada di kadatwan ri Medang ri Poh Pitu. Namun, Prasasti Siwagrha berangka tahun 778 Saka = 856 Saka yang ditemukan di kawasan Ratu Boko menyebutkan bahwa pusat kerajaan pada masa pemerintahan Rakai Pikatan ada di Medang ri Mamratipura. Kemudian prasasti bertahun 837 Saka dan bertahun 846 Saka menggambarkan bahwa pusat kerajaan berada di Medang di Bhumi Mataram. Beberapa sarjana berpendapat bahwa Medang ri Poh Pitu dan Medang ri Mamratipura berlokasi di daerah tanah datar di sekitar lereng Gunung Merapi, atau di daerah Jawa Tengah bagian selatan.

Berdasarkan distribusi prasasti dan tinggalan arkeologi ditafsirkan bahwa wilayah Mataram Kuna terdiri atas wilayah inti (core), dan wilayah pinggiran (periphery). Wilayah dengan distribusi prasasti yang cukup padat serta bangunan-bangunan suci yang memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih kompleks, dapat ditafsirkan sebagai wilayah inti (core), sedangkan wilayah yang kurang padat distribusi prasastinya serta kurang berkualitas bangunan-bangunan sucinya merupakan wilayah pinggiran. Dengan demikian, poros Kedu-Prambanan merupakan wilayah inti, sedangkan wilayah pinggiran berada di luarnya. Wilayah inti terdiri atas pusat kerajaan(rajya), watak, dan desa (wanua), sedangkan wilayah pinggiran meliputi watak dan desa-desa. Oleh karena itu, pusat Kerajaan Mataram Kuna dapat diduga berada di daerah Kedu Utara dan di sekitar Prambanan.

Data prasasti juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengenal sistem pertanggalan, karena prasasti biasanya diawali dengan menyebut angka tahun, dan nama bulan, misalnya bulan Caitra, atau Phalguna. Di samping itu, ada penyebutan masa rembulan sedang gelap, parogelap/krsnapaksa, dan masa rembulan sedang terang, paroterang/suklapaksa. Di dalam sistem penanggalan Jawa Kuna hari-hari dapat dimasukkan dalam siklus-siklus tertentu, yakni pancawara (siklus lima hari), sadwara (siklus enam hari), dan saptawara (siklus tujuh hari). Siklus-siklus tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, misalnya aktivitas pasar yang terjadi pada hari-hari pasaran (pancawara) tertentu, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing.

Dari prasasti juga diketahui bahwa pada masa lalu ada bermacam-macam pajak yang dipungut dari masyarakat. Pajak tersebut sebagian besar menjadi pemasukan bagi kas kerajaan, dan antara lain digunakan untuk mengurus bangunan suci. Berbagai macam pajak pada saat itu misalnya: pajak tanah, pajak perdagangan, pajak kesenian, pajak usaha kerajinan, pajak orang asing, dan pajak pertanian.Dalam hal pajak tanah, kerajaan memungutnya sekali dalam satu tahun, sejumlah pirak 4 ka 1 dha 14 ma. Akan tetapi pajak dapat dibayarkan dua kali dalam satu tahun, pembayaran pertama disebut pannah, dan pembayaran kedua disebut panutup atau panhuwus. Uraian tersebut tercantum dalam Prasasti Rumwiga, ditemukan di Srimulyo Piyungan, yang dikeluarkan oleh Raja Balitung

Pajak perdagangan atau samyawahara dipungut dari pedagang yang tinggal dan berdagang di suatu desa. Bagi pedagang hewan (mangulang) ada aturan berkenaan dengan jumlah pedagang yang bebas pajak di suatu desa, atau jumlah hewan dagangan yang juga bebas pajak. Contohnya, pedagang yang mempunyai satu keranjang itik, pedagang yang mempunyai 20 ekor kerbau. Para pedagang tersebut dapat berdagang tanpa dipungut pajak, sebab mereka memiliki surat bebas pajak dari kerajaan. Pada masa itu pajak dikenakan pula pada pengusaha kerajinan (misra paramisra), serta seniman baik perorangan maupun kelompok.

Ada pula prasasti yang merupakan surat keputusan pengadilan tentang penyelesaian utang piutang, atau pajak, atau status kewarganegaraan seseorang. Umpamanya, di dalam sebuah prasasti dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi disebutkan bahwa Dapunta Angada mempunyai utang yang harus segera dilunasi. Akan tetapi, karena hal itu tidak dilakukan maka diadakan pengadilan dengan pejabat desa sebagai saksinya. Demikian pula pada masa Balitung ada kasus penduduk Desa Luitan yang tidak dapat membayar pajak tanah yang terlalu tinggi, dan mereka minta keringanan. Pada masa yang sama tetapi prasastinya berbeda disebutkan bahwa istri Pu Tabwel berutang pada sang Dharmma. Si istri kemudian meninggal, dan Pu Tabwel digugat oleh sang Dharmma. Kemudian diadakan pengadilan tetapi pada saat pengadilan pihak penggugat tidak hadir, oleh karena itu pihak tergugat dimenangkan, dan Pu Tabwel dibebaskan dari utang istrinya.

Di dalam Prasasti Wurudu Kidul disebutkan tentang persidangan untuk menentukan status kewarganegaraan Sang Dhanadi. Ia digugat oleh Sang Pamgat Manghuri yang menganggapnya orang asing atau warga kilalan. Pada saat persidangan didatangkan saksi-saksi, baik dari pihak keluarga maupun dari penduduk asli desa. Di persidangan para saksi bersaksi bahwa Sang Dhanadi adalah seorang pribumi bukan orang asing.

Bahwa masyarakat Mataram Hindu menjalankan pertanian juga terbukti dari disebutnya nama-nama alat-alat pertanian misalnya alu, wadung (kapak besar), rimbas (kapak), lukai (parang), wakyul (pacul). Dalam menjalankan pertanian, mereka mempunyai pejabat yang berhubungan dengan itu, misalnya jabatan huluair yang bertugas mengawasi sarana perairan dan bertanggung jawab atas pembagian air ke sawah-sawah. Sekarang jabatan itu dapat disamakan dengan ulu-ulu atau panghulu banyu. Selain itu juga ada jabatan matambak yang bertugas dan bertanggung jawab dengan hal-hal yang berhubungan dengan tambak/dawuhan/bendungan.

Informasi lain yang diperoleh dari prasasti adalah aspek ekonomi, misalnya transaksi jual beli di pasar (pkan), cara para pedagang membawa dagangannya ke pasar. Disebutkan dagangan mereka bawa dengan cara digendong, dijunjung, dipanggul, dipikul, dengan kuda ataupun dengan gerobak. Berbagai macam dagangan di pkan misalnya minyak, gula, beras (wras), garam, bawang, jambe, alat-alat tembaga, pakaian.

Ada pula prasasti yang memberikan keterangan tentang gangguan yang dialami oleh para pedagang. Mereka sering dihadang dan dirampas barang dagangannya oleh para bandit, sehingga mereka takut melewati jalan tersebut. Oleh karena itu, Raja Balitung menugasi lima orang patihnya untuk menjaga jalan menuju ke pasar. Pernah pula Raja Balitung memerintahkan untuk membuka hutan yang dipakai sebagai sarang penyamun. Hutan itu dijadikan sawah, sehingga para pedagang dan nelayan tidak takut untuk melaluinya.

Terjadinya bencana alam yang melanda daerah kerajaan juga pernah diuraikan dalam prasasti, yaitu dalam Prasasti Rukam. Disebutkan bahwa Desa Rukam berikut sawah ladangnya rusak karena dilanda lahar dari letusan gunung berapi.

Peran perempuan di masa Mataram Kuna juga diinformasikan dalam beberapa prasasti. Seorang perempuan dapat menjadi raja atau rakai atau jabatan lainnya. Ia boleh mengatur dan memelihara bangunan suci. Seorang perempuan desa juga dapat menjabat huluair, atau wariga yang bertugas menentukan hari baik bagi desanya. Selain itu ada undang-undang yang melindungi perempuan dari perkosaan, perzinaan, perbudakan, dan percabulan.

Selain aspek-aspek kehidupan duniawi, ada pula prasasti yang menggambarkan kehidupan keagamaan, misalnya Prasasti Taji Gunung yang ditemukan di dekat Prambanan. Di dalamnya tersirat bahwa agama Buddha dan agama Hindu waktu itu mengalami sinkretisme. Hal itu tercermin dari kalimat om namassiwaya namo buddhaya berarti om bhakti kepada Siwa dan Buddha.

Di Yogyakarta selain terdapat prasasti-prasasti yang berbahasa Jawa Kuna juga terdapat sejumlah prasasti yang berhuruf dan berbahasa Arab, atau berhuruf dan berbahasa Jawa Baru, atau berhuruf dan berbahasa Cina, serta berhuruf Latin berbahasa Belanda. Apapun huruf serta bahasanya prasasti-prasasti tersebut jelas menyampaikan informasi tertentu. Berikut akan disampaikan dalam kerangka urutan waktu contoh beberapa prasasti dengan huruf dan bahasa seperti disebutkan di atas.

Pertama adalah Watu Gilang. Menarik perhatian, bahwa pada Watu Gilang di Kotagede, justru tertera prasasti berhuruf Latin dengan beberapa bahasa. Siapakah yang mengukir? Apa maksudnya?

Pada permukaan Watu Gilang tersebut tertera prasasti berupa kalimat-kalimat dan angka yang ditulis dalam huruf Latin bentuk kapital. Prasasti yang berbahasa Latin berbunyi ita movetur mundus, yang berbahasa Prancis berbunyi ainsi va le monde, yang berbahasa Belanda berbunyi zoo gaat de wereld, dan yang berbahasa Italia berbunyi cosi van il mondo. Keempat kalimat itu ditata dalam bentuk lingkaran, dan semua berarti: ”Demikianlah hakikat berputarnya dunia”. Di dalam lingkaran tersebut juga terdapat prasasti berbahasa Latin berbunyi ad aeternam memoriam sortis infelicis berarti: ”untuk memperingati selamanya nasib yang kurang baik”.

Di luar lingkaran prasasti masih terdapat prasasti Latin lain berbunyi in fortuna consurtes digni valete, quid stupearis ainsi, videte ignari et ridete, contemite vos constentu vere digni berarti: ”Selamat jalan kawan-kawanku. Mengapa kamu sekalian menjadi bingung dan tercengang. Lihatlah wahai orang yang bodoh, dan tertawalah, mengumpatlah, kamu yang pantas dicaci maki”. Ada lagi prasasti pendek di pojok kiri berupa angka Latin menunjukkan angka CICICCLXIX berarti 1669. Di dekatnya ada tulisan VID, LEG, INV, CUR, yaitu singkatan dari videte, legite, invenite, currite, yang berarti “ lihatlah, bacalah, rasakanlah, kitarilah (batu)”.

Prasasti itu tentulah dibuat oleh orang yang menguasai keempat bahasa asing tersebut, dan berpendidikan memadai. Kemudian melihat fakta bahwa huruf-huruf pada prasasti tersebut hanya berupa goresan-goresan yang dangkal, tentulah yang menerakannya pada Watu Gilang tersebut bukan seorang pemahat profesional. Melihat isinya, De Graaf memperkirakan bahwa prasasti pada Watu Gilang tersebut dibuat oleh tawanan berbangsa Belanda di kota Kerajaan Mataram Islam. Perkiraan waktu itu cocok dengan angka tahun 1669 yang tertera pada Watu Gilang tersebut. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah mengapa pada Watu Gilang?

Di samping prasasti pada Watu Gilang, dari masa Islam di Yogyakarta juga ada prasasti-prasasti lain, misalnya di makam Imagiri, di Masjid Agung Kauman Yogyakarta, dan di lingkungan Keraton Kesultanan. Di antara prasasti-prasasti pendek di lingkungan makam Imagiri ada dua contoh yang akan dikemukakan di dalam buku ini karena keunikannya. Prasasti yang satu berupa nama Muhammad dalam huruf Arab yang ditulis secara bolak-balik, artinya ditulis dari kanan serta dari kiri, dan bertemu di tengah. Prasasti yang termasuk kelompok estetika kaca cermin ini termuat pada dekorasi puncak atap Regol Sri Menganti II. Selain prasasti tersebut, pada batu nisan Ratu Wandan di Kedhaton Sultan Agungan terdapat prasasti pendek berisi kalimat thoyyibah. Menarik perhatian, bahwa prasasti pendek berhuruf Arab ini tertera pada medalion perunggu yang dipasang pada batu nisan tersebut.

Dari masa yang lebih muda, yaitu masa Kesultanan Yogyakarta, juga dijumpai prasasti-prasasti yang menginformasikan suatu hal atau peristiwa. Di antaranya adalah prasasti-prasasti pada bangunan Masjid Gede Kauman. Satu di antaranya menginformasikan tentang pembangunan masjid pada hari Ahad tanggal 6 bulan Rabi’ulakhir tahun 1188 H. Prasasti dengan huruf dan bahasa Arab ini tertera di dinding serambi di sisi utara pintu masuk ke ruang utama, sedang pada sisi selatan pintu ada prasasti juga tentang pembangunan masjid, tetapi dengan huruf dan bahasa Jawa. Tentu saja angka tahun yang disebutkan adalah tahun Jawa, yakni tahun 1699. Selain itu ada pula prasasti yang menginformasikan tentang hancurnya serambi Masjid Agung akibat gempa bumi pada tanggal 7 Sapar tahun 1796 J, dan diperbaiki pada tanggal 20 Jumadilakir tahun 1797 J. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa dan huruf Jawa. Menarik perhatian bahwa tentang hal yang sama juga ditulis prasasti dengan huruf dan bahasa Arab.

Pada beberapa pusaka budaya lain di Yogyakarta juga terdapat prasasti, misalnya pada makam Kiai Reksatirta di kompleks makam Sasrabahu milik Pura Paku Alaman, di daerah Gendeng. Pada nisan makam tersebut tercantum prasasti beraksara dan berbahasa Arab yang berbunyi : wa ashaduannamuhamadarasullah ruhallah khakallah asma allah wujudullah subkhanallah. Pada nisan yang sama juga terdapat angka tahun beraksara Arab: 1734 J yang bersamaan dengan 1807 M.

Di samping prasasti dengan aksara dan bahasa Arab, di Yogyakarta juga terdapat prasasti dengan aksara dan bahasa Jawa Baru, misalnya di rumah-rumah pangeran (dalem), baik di kalangan kesultanan maupun di lingkungan Paku Alaman. Di rumah Prof. Dr. KPH. Soeyono Prawirohusodo (salah satu kerabat Paku Alaman) terdapat prasasti dengan aksara dan tulisan Jawa Baru: kasmaran purnaning kadhi parengi dinten jumungah mannis nem likur tanggale sabap je sengkalan nira naga trus mandhiteng ngrat wit mangun bakdaning mulut. Prasasti tersebut menunjukkan angka tahun 1798 J (= 1869 M), yaitu tahun pembangunan dalem tersebut.

Kecuali prasasti yang berupa rangkaian huruf atau angka juga ada sengkalan memet, yaitu gambar yang melambangkan angka tahun. Dilihat dari cara menerakannya ada dua kelompok sengkalan, yakni sengkalan memet seperti diuraikan di atas, dan sengkalan lamba yang berupa kalimat. Di Yogyakarta banyak terdapat sengkalan yang merupakan pusaka budaya, di antaranya terdapat di Gua Surocolo, dan di Keraton Yogyakarta. Dilihat dari tahun yang direpresentasikan, juga ada dua kelompok sengkalan, yakni candra sengkala dan surya sengkala. Masing-masing menunjukkan tahun yang didasarkan pada peredaran bulan, dan yang didasarkan peredaran matahari.

Sengkalan memet di Gua Surocolo berupa gambar tokoh wayang batara gana dengan gelung panji, berbelalai, kedua tangannya terangkat ke atas, dan mendukung wadah berisi air. Gambar tersebut ditafsirkan berupa sengkalan memet : Toya ingasta gana batara (=air dijunjung oleh batara gana). Toya (=air) melambangkan angka 4, ingasta (=dibawa dengan tangan) melambangkan angka 2, gana mempunyai arti lain yaitu lebah, serangga berkaki enam berarti melambangkan angka 6, batara melambangkan angka 1. Dengan demikian, sengkalan memet tersebut ditafsirkan melambangkan angka tahun 1624 J.

Di keraton Yogyakarta banyak dijumpai sengkalan memet yang menandai berbagai peristiwa berkaitan dengan keraton. Misalnya tahun renovasi bangunan Tratag Sitinggil yaitu 1934 M dilambangkan dengan relief ular bersorban pendeta dengan ekor melilit cakra, yang dibaca ”Pandhita cakra naga wani”. Tahun berdirinya Kesultanan Yogyakarta dilambangkan dengan dua ekor naga yang ekornya berlilitan. Representasi ini dibaca ”Dwi naga rasa tunggal” atau 1682 J. Tahun penobatan Sultan Hamengku Buwana VIII juga dicatat dalam bentuk sengkalan memet pada Regol Dana pertapa yang menggambarkan dua tangan mengangkat bola dunia. Gambar ini dibaca ”Jagat Ingasta ing Wiwara Dhatulaya”, berarti tahun 1921 M.

Kecuali prasasti di Watu Gilang Kotagede, prasasti dengan aksara Latin dan bahasa Belanda baru ada bersamaan dengan masuknya pengaruh Belanda di Yogyakarta khususnya. Di daerah Yogyakarta ada beberapa prasasti berbahasa Belanda, tetapi pada umumnya berupa tulisan-tulisan pendek saja.

Salah satu prasasti tersebut dijumpai di dalam ruang Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Yogyakarta ”Marga Mulya”. Isi prasasti tersebut adalah hal-hal yang bersifat keagamaan, yaitu :

die in mij gelooft heeft het eeuwige leven

ik ben het brood des levens

hoort naar mijn stem

yang artinya :

Yang percaya kepadaKU memperoleh hidup yang kekal

Aku adalah Roti Kehidupan

Dengarkanlah suaraKu

Di samping itu, juga ada prasasti-prasasti dengan karakter dan bahasa Cina, di antaranya pada nisan kubur, bokor dupa, komponen bangunan klenteng. Namun, karena beberapa keterbatasan prasasti-prasasti Cina tersebut belum dapat dibaca dan diuraikan isinya. Diharapkan di masa mendatang prasasti-prasasti dapat ditelaah, untuk dipakai merekonstruksi sejarah budaya masyarakat Cina khususnya di Yogyakarta.