Oleh A.A. Gede Oka Astawa

- PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan tinggalan arkeologis, agama Buddha di Indonesia sudah berkembang sekitar abad ke V Masehi atau mungkin lebih awal. Hal ini terbukti dengan temuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di Sempaga Sulawesi Selatan. Arca ini bergaya Amarawati, suatu gaya seni arca India yang berkembang antara abad II sampai abad VII (Magetsari, 1981 : 3). Terlepas dari masalah dimana arca itu dibuat, kenyataannya arca itu ditemukan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa agama Buddha di daerah itu telah berkembang.

Di bukit Seguntang (dekat Palembang) ditemukan tiga buah arca Buddha yang terbuat dari bahan yang sama dengan arca tersebut di atas. Arca ini menggambarkan Buddha, Maitreya dan Avalokiteswara yang diwujudkan dalam bentuk Amoghapasa (Kempers, 1959 : 174 ; Magetsari, 1981 : 4). Ketiga arca ini gayanya sama dengan gaya arca Jawa Tengah (Kempers, 1959 : 117).

Dalam berita Cina disebutkan, bahwa pendeta bangsa Cina yang bernama Fa-Hsien dalam perjalanannya dari Srilangka ke Tiongkok, terdampar di pulau yang dinamakan Yeh-p’o-t’I, yaitu Jawa pada tahun 414 Masehi, diketahui bahwa di daerah itu Brahmanisme berkembang dengan subur, sedangkan agama Buddha mengalami kemunduran (Bosch, 1974 : 27 ; Krom, 1956 : 22). Akan tetapi, setelah kedatangan Fa-Hsien itu, peranan agama Buddha di Jawa telah mengalami perubahan. Hal ini dapat disaksikan dari berita yang terdapat dalam biografi Cina mengenai kehidupan pendeta-pendeta Buddha yang berasal dari tahun 519 (Krom, 1956 : 82 ; Zoetmulder, 1965 : 233). Dalam biografi itu disebutkan bahwa pangeran dari Khasmir yaitu Pangeran Gunawarman seorang biarawan Buddha yang pergi dari Srilangka ke Jawa. Dengan bantuan ibu suri, ia berhasil menyebarkan agama Buddha di seluruh wilayah kerajaan yang dikunjunginya. Pangeran Gunawarman dikatakan telah meninggalkan pulau Jawa pada tahun 424, dan berita tentang peranannya di jawa memang bukan berita pertama, seperti dalam hal kesaksian Fa-Hsien yang disebutkan di atas.

Pada akhir abad VII berita pertama yang ditulis oleh pendeta yang bernama I-tsing, karya penting ini disusun di Indonesia yaitu di Sumatera, antara 689 dan 692 tentang pengalamannya sendiri dan ia meninggalkan Tiongkok pada tahun 671 untuk belajar di India, pada Universitas atau Vihara di Nalanda (Basham, 1969 : 166) yang terkenal di seluruh dunia, karena tingginya mutu pengajaran yang diberikan dalam agama Buddha. Tetapi sebelum berangkat ke India, tinggal selama enam bulan di Sriwijaya dan kemudian di Malaya untuk mempelajari tata bahasa Sansekerta. Kemudian setelah belajar selama sepuluh tahun di Nalanda kembali ke Sriwijaya untuk menterjemahkan naskah-naskah agama Buddha ke dalam bentuk bahasa Cina. Pekerjaan itu sangat berat untuk dilakukan sendiri, maka pada tahun 689 kembali ke tanah airnya (Cina) untuk mencari asisten guna membantu pekerjaan menterjemah-kan, dan pulang ke Tiongkok pada tahun 692. Tulisan I-tsing itu memberikan bukti pentingnya Sriwijaya sebagai pusat pengajaran agama Buddha, yang mutunya dinilai sama dengan Universitas Nalanda. Kalau misalnya Sriwijaya tidak sepenting itu, maka tidak mungkin seorang pendeta ahli agama Buddha seperti I-tsing akan tertarik untuk menuntut ilmu di tempat itu.

Dalam bukunya yang lain I-tsing menyebutkan seorang peziarah Cina bernama Hui-Ning, yang pada tahun 664 atau 665 datang ke Ho-Ling (Pulau Jawa). Menurut I-tsing, pada saat itu di Jawa khusus diajarkan aliran Hinayana “kendaraan kecil”. Dari sumber-sumber lain dapat diketahui bahwa belajar di Indonesia itu memerlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang bahasa setempat. Hal ini menunjukkan, bahwa di sini mereka berhadapan dengan pusat-pusat pendidikan agama Buddha yang sungguh-sungguh para peziarah dari Tiongkok sengaja datang untuk belajar di Indonesia. Mereka bukan terpaksa singgah karena terdampar akibat cuaca buruk, seperti halnya Fa-Hsien pada abad ke V.

Di samping Hinayana di Indonesia terdapat juga aliran Mahayana “kendaraan besar”, yakni di Sumatera. Di sana ditemukan prasasti tersebut adalah adanya aliran Mahayana, misalnya mengenai permohonan “doa restu untuk keselamatan semua mahluk” (Casparis, 1956 : 1-46). Kemudian dikatakan sehubungan dengan didirikannya taman diharapkan menjadi “sarana bagi semua mahluk hidup untuk mencapai pelepasan” (Casparis, 1956 : 46). Disebutkan semua tingkatan menuju pelepasan sesuai dengan ajaran-ajaran Mahayana. Prasasti-prasasti tersebut merupakan dokumen pertama yang menunjukkan aliran Mahayana di wilayah Asia Tenggara. Di antara prasasti tersebut, prasasti Talang Tuwo menyebut istilah Vajra-Sarira (badan intan) yang merupakan sebutan khas dalam aliran yang ketiga dalam agama Buddha, yaitu vajrayana (kendaraan intan). Nama lain untuk aliran itu ialah Tantrayana, karena kitab suci dari aliran ini terkenal dengan nama Tantra, dan aliran ini lebih cenderung pada unsur magis. Dalam aliran Hinayana diajarkan, bahwa pelepasan dapat dicapai melalui disiplin pribadi yang mutlak dan semadi yang lambat laun bisa melenyapkan individualitas. Mahayana menambahkan, bahwa proses mencapai pelepasan itu dapat dipercepat dengan bantuan dari para Buddha yang sudah berada di sorga, yaitu mereka yang sudah sepenuhnya mendapatkan bodhi. Sehingga Buddha sadar dan juga para Boddhisattwa. Namun Vajrayana menganjurkan, bahwa pelepasan paling cepat dicapai lewat kekuatan magis yang mereka namakan vajra “intan”.

Hubungan antara pusat-pusat pendidikan agama Buddha di Sriwijaya dengan Universitas Nalanda pada saat itu cukup erat, seperti telah dapat dilihat dari tulisan I-tsing. Penyebaran ajaran vajrayana (tantrayana) di kalangan agama Buddha di Sumatera pada akhir abad VII seperti yang terlihat dari prasasti-prasasti yang disebutkan di atas. Hal ini disebabkan letak geografis Sriwijaya, yaitu pada jalan antara India dengan Tiongkok. Pada tahun 717 dua orang pengajar Tantrayana yang terkenal terpaksa tinggal di Sriwijaya selama lima bulan akibat cuaca buruk, yaitu waktu mereka mengadakan perjalanan dari Srilangka ke Tiongkok (Coedes, 1964 : 160 ; Pelliot, 1904 : 336).

Di Jawa Tengah agama Buddha yang diajarkan adalah aliran Mahayana, dan mungkin Tantrayana. Keadaan di Jawa Tengah boleh dikatakan lebih kompleks, yaitu agama Hindu terutama aliran Siwaisme dan agama Buddha Mahayana hidup berdampingan. Namun Jawa Tengah tidak pernah berperanan sebagai pusat pendidikan agama Buddha seperti Sriwijaya atau Ho-ling (Jawa Barat) yang disebutkan oleh I-tsing. Memang Jawa Tengah letaknya di luar jalan yang dilalui oleh agama Buddha dalam penyebaran dan perkembangan internasionalnya.

Pengetahuan tentang agama Buddha di Jawa Tengah pada jaman itu terutama didasarkan atas tinggalan arkeologis berupa tempat-tempat pemujaan agama Buddha, yang terdapat di tengah-tengah pulau dan prasasti-prasasti yang jumlahnya terbatas (Casparis, 1956). Tempat-tempat pemujaan itu ialah candi Sari atau candi Sewu, akan tetapi yang paling penting dan menarik adalah candi Borobudur yang dibangun sekitar tahun 800 Masehi dan tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Walaupun candi tersebut amat besar dan mengagumkan serta menarik perhatian di seluruh dunia, namun tidak ada satupun dokumen, baik prasasti maupun naskah yang dapat memberi keterangan mengenai maksud dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Untuk memahami isinya, orang hanya dapat meneliti kesaksian dari bangunannya sendiri.

Kegiatan keagamaan di Pulau Jawa sejak abad ke X berpindah ke Jawa Timur. Sejak perpindahan ini sumber agama Buddha seolah-olah terhenti, dan kemudian muncul kembali pada abad ke XIII, yaitu pada waktu pemerintahan raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Sumber mengenai agama tersebut berupa tiga buah candi, yaitu candi Jago, Jawi, dan Singasari, yang pendiriannya dikaitkan dengan nama raja dan dua buah prasasti yang dikeluarkan atas perintah raja Kertanegara sebagai jinabhiseka, dan prasasti kedua menguraikan tentang guru utama dari sang raja adalah seorang siddhararya bernama Bharada. Di samping itu juga disebutkan bahwa beliau telah mencapai jnanasiddhi bergelar Mahayogiswara. Selanjutnya keterangan mengenai raja ini juga muncul 50 tahun kemudian, yaitu pada masa pemerintahan Majapahit (Magetsari, 1981 : 20-23). Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui secara singkat tentang perkembangan agama Buddha di Indonesia seperti di Sumatera (Sriwijaya), Jawa Tengah dan Jawa Timur.

- SEBARAN ARTEFAK BUDDHIS DI GIANYAR

Berdasarkan data arkeologis agama Buddha telah berkembang pada awal masa Bali Kuno, yaitu sekitar abad ke VIII. Bukti-bukti tersebut berupa prasasti-prasasti berbahasa Sansekerta pada meterai yang tersimpan dalam stupika (miniatur stupa) yang terbuat dari tanah liat. Prasasti-prasasti itu berupa mantra-mantra agama Buddha yang dikenal dengan ye-te mantra. Teks prasasti itu bunyinya sebagai berikut.

“ye dharma hetu-prabhawa

hetun tesan tathagato hyawadat

tesan ca yo nirodka

evan wadi mahasra manah” (Goris, 1948)

Artinya :

“Keadaan tentang sebab-sebab kejadian itu, sudah diterangkan oleh tathagata (Buddha), tuan mahatapa itu telah menerangkan juga apa yang harus diperbuat orang supaya dapat menghilangkan sebab-sebab itu”.

Mantra sejenis itu ditemukan pula di atas pintu candi Kalasan (di Jawa Tengah) yang berasal dari abad VIII atau tahun 700 Saka (778 Masehi). Berdasarkan kesamaan tipe aksara itu, maka mantra-mantra agama Buddha yang ditemukan di Pejeng-Bedulu diduga berasal dari abad ke VIII Masehi (Budiastra, 1980/1981 : 36-38 ; Goris, 1948 : 3). Selain di Pejeng-Bedulu mantra sejenis juga ditemukan di Pura Pegulingan, Tampaksiring (Gianyar) dan Kalibukbuk Buleleng.

Berdasarkan bukti-bukti prasasti yang telah ditemukan, bahwa pada abad ke VIII pengaruh India telah masuk ke Bali. Keberadaan pengaruh itu di Bali bukan lagi dalam tahap awal, tetapi telah menyebar dengan intensitas yang relatif telah maju dan mendalam. Tinggalan itu bercorak keagamaan, yakni agama Buddha, dan yang bercorak agama Hindu berasal dari kurang lebih setengah abad kemudian (Stutterheim, 1929 : 59).

Keadaan yang ditemukan di Bali berbeda dengan yang terlihat dalam lingkup Indonesia. Bukti-bukti menunjukkan di Indonesia pengaruh agama Hindu lebih dahulu masuk dibandingkan dengan pengaruh agama Buddha. Tinggalan Hindu tertua di Indonesia ditemukan di Kuati, Kalimantan Timur berupa prasasti-prasasti pada yupa (tiang batu). Berdasarkan aksara dari prasasti-prasasti itu diduga berasal dari abad ke IV. Tinggalan Hindu juga ditemukan di Jawa Barat, yaitu berupa prasasti yang dikeluarkan pada masa kerajaan Tarumanegara dan prasasti tersebut diduga berasal dari lebih kurang pertengahan abad ke V (Krom, 1956 : 15-16 ; Poerbatjaraka, 1958 : 8).

Seperti telah disebutkan bahwa agama Buddha lebih dahulu berkembang di Bali dan mungkin berkembangnya tidak bertahan lama di daerah ini. Hal ini terbukti dari tinggalan-tinggalan yang masih ada dan bertahan hingga saat ini. Peninggalan tersebut tersimpan pada beberapa bangunan suci (pura) sebagai berikut.

2.1 Pura Mas Ketel

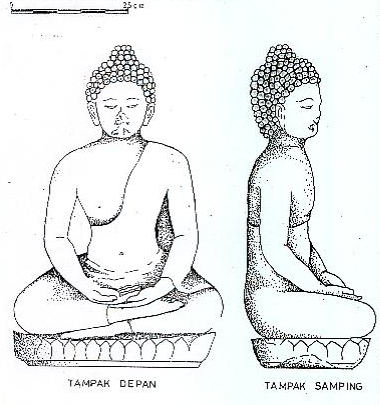

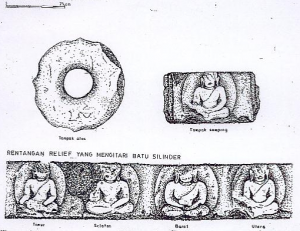

Pura ini terletak di Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Pada sebuah pelinggih di pura itu tersimpan batu padas berbentuk silinder dengan tinggi 22 cm dan diameter 50 cm., serta sejumlah arca lainnya. Pada keempat sisi batu tersebut dipahatkan relief Dhyani Buddha dan keadaannya sudah agak rusak. Di bagian tengah batu itu terdapat lubang dengan diameter 12 cm.

Keempat relief Dhyani Buddha itu digambarkan dalam sikap duduk padmasana. Sikap tangan atau mudra dari masing-masing relief itu masih tampak jelas, jubah tipis menutupi bahu kiri dan daun telinga agak panjang bagian bawahnya berlubang. Dari empat relief Dhyani Buddha pada batu yang berbentuk silinder di Pura Mas Ketel (Pejeng) yang masih utuh adalah relief Amitabha dengan sikap tangan dhyana-mudra, yang menempati arah barat. Dengan diketahui salah satu dari relief tersebut, maka relief lainnya dapat diketahui sebagai berikut.

- Relief Dhyani Buddha Amitabha, dengan sikap tangan dhyana-mudra, menempati arah barat

- Relief Dhyani Buddha Amoghasidhi dengan sikap tangan kanan abhaya-mudra, tangan kiri dalam sikap dhyana, menempati arah utara

- Relief Dhyani Buddha Aksobahya, dengan sikap tangan kanan bumisparsamudra, tangan kiri dalam sikap dhyana, menempati arah timur

- Relief Dhyani Buddha Ratnasambhawa dengan sikap tangan wara-mudra, tangan kiri dalam sikap dhyana menempati arah selatan.

Menurut Stutterheim (1929) di atas lubang batu itu ditempatkan arca Dhyani Buddha yang menguasai tengah, yaitu Dhyani Buddha Wairocana dengan sikap tangan dharmacakra mudra. Akan tetapi di sekitar tempat itu tidak ditemukan arca atau fragmen arca tersebut, dan perlu dilakukan penelitian yang lebih intensif untuk mengungkapkan hal tersebut.

2.2 Pura Goa Gajah

Pura ini terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Secara geografis desa ini terletak pada koordinat 8° 29’ 1” Lintang Selatan. Pada sebuah ceruk di sebelah selatan Goa Gajah terdapat dua buah arca Dhyani Buddha sebagai berikut.

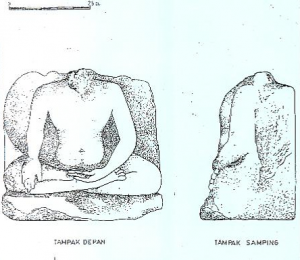

- Arca Dhyani Buddha Amithaba, arca ini terbuat dari batu andesit, tinggi arca 68 cm, digambarkan duduk padmasana di atas padmaganda berbentuk lonjong, tidak terdapat sandaran (prabhamandala),

Arca Buddha di Pura Petapaan Goa Gajah, Bedulu rambut keriting seperti rumah siput dan di atasnya terdapat usnisa. Daun telinga panjang dan di bagian bawahnya terdapat lubang, muka rusak (aus), hidung dan mulut pecah,mata digambarkan setengah terpejam, dan di bagian tengah dahi terdapat urna. Kedua tangan diletakkan di depan perut, tangan kiri berada di bawah tangan kanan, telapak tangan menghadap ke atas (dhyana-mudra). Berdasarkan mudra arca itu dapat diketahui bahwa arca tersebut adalah arca Dhyani Buddha Amitabha yang menguasai arah barat.

- Arca Dhyani Buddha Amoghasidhi, arca ini terbuat dari bahan yang sama dengan arca (a), dan kepalanya patah (hilang), digambarkan dalam sikap duduk padmasana di atas padmaganda yang berbentuk lonjong. Pada bahu kiri terdapat jubah yang sangat tipis dan panjang sampai pergelangan kaki. Dari patahan tangan kanan yang masih tersisa, dapat diduga bahwa arca itu adalah Dhyani Buddha Amoghasidhi yang menempati arah utara.

Kedua arca Dhyani Buddha yang terletak di sebelah selatan Pura Goa Gajah berdasarkan ciri-ciri seperti jubah tipis di bahu kiri, mata setengah terpejam, rambut keriting seperti rumah siput dengan usnisa di atasnya dan sikap tangan (mudra) dapat diduga bahwa arca itu adalah Dhyani Buddha Amitabha yang menempati arah barat dan arca Buddha Amoghasidhi yang menempati arah utara.

- Relief Stupa, pertama kali relief stupa di Goa Gajah ditemukan oleh Conrad Spies pada tahun 1931, kemudian Stutterheim menemukan pada tahun 1936. Relief ini telah runtuh dan merupakan puing-puing yang berada di dasar sungai Petanu (Kempers, 1977 : 131).

Di tebing bekas relief stupa itu terdapat sisa lapik arca. Di dalam sungai terdapat reruntuhan yang berisikan relief stupa, dan di pinggir sungai terlihat reruntuhan yang berisi 13 payung atau catra. Bongkahan batu dengan relief yang terdapat di dalam sungai merupakan bagian badan dari stupa. Relief itu terdiri dari lapik berbentuk silinder dan di atasnya terdapat padmaganda penyangga stupa bercabang tiga. Stupa induk (tengah) berada pada lapik dan di bawahnya terdapat padmaganda. Andanya berbentuk setengah bola dan di atas anda terdapat medhi bersusun empat yang diproyeksikan keempat arah, serta susunan catra-yasti. Di samping kiri dan kanan stupa terdapat cabang semacam tiang, di atas tiang terdapat anda yang berbentuk bulat gepeng, dan di atasnya terdapat catra-yasti. Catra-yasti stupa induk (tengah) tinggal sebagian, sedangkan stupa di sebelah kanan, bagian atas (catra, yasti) hilang dan hanya tinggal sebagian anda. Stupa sebelah kiri yasti dan catra bagian atas (hilang) dan yang tinggal sekarang berjumlah tujuh buah. Di sebelah kiri stupa bercabang itu terdapat stupa yang lebih besar, dan sisanya masih terlihat pada tebing. Reruntuhan bongkahan batu padas dengan relief yasti dan catra bersusun tigabelas, dan relung berhias motif batik berada di pinggir sungai. Di atas relung itu terdapat sebuah lapik berbentuk padma dan munglin merupakan asana dari suatu arca. Di antara relung dan padma dihias dengan deretan angsa terbang.

Bongkahan batu lainnya terdapat atas dari suatu relung berbentuk kubah berhias angsa terbang. Di samping kanan dari stupa bercabang, terdapat arca Buddha dalam sikap duduk padmasana, tanpa kepala. Apakah di sebelah kiri juga terdapat relief arca yang sama. Jika dilihat dari keseimbangannya semestinya pada bagian tersebut terdapat relief arca yang sama, karena tebingnya sudah runtuh maka tidak ditemukan lagi sisa-sisanya.

2.3 Pura Pegulingan

Pura Pegulingan secara geografis terletak pada koordinat 8° 30 ’34” Bujur Timur dan 8° 24’ 35” Lintang Selatan. Bentangan alamnya merupakan dataran tinggi yang terletak di sebelah timur Pura Tirtha Empul Tampaksiring. Alam sekitarnya merupakan area persawahan yang cukup subur dengan ketinggian 575 meter dari permukaan laut. Secara admnistrasi pura ini terletak di Dusun Basangambu, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

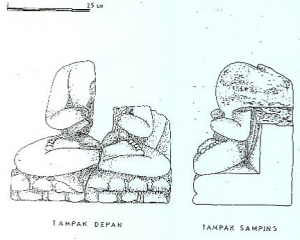

Pada pelinggih yang oleh masyarakat setempat disebut Padmasana Agung ditemukan arca Dhyani Buddha, arca singa, arca perwujudan, lingga yang letaknya bersama dengan reruntuhan bangunan. Arca Dhyani Buddha itu sudah rusak (pecah) menjadi beberapa bagian. Setelah dilakukan binaulang diduga terdapat empat buah arca Dhyani Buddha sebagai berikut :

1). Arca Dhyani Buddha

Arca ini dibuat dari batu padas, keadaannya pecah menjadi beberapa bagian. Setelah diadakan binaulang ternyata beberapa komponen yang belum ditemukan, seperti kepala, bagian bahu kiri dan jari tangan. Dari pecahan-pecahan yang berhasil dibinaulang dapat diketahui bahwa arca itu digambarkan duduk di atas padmaganda dalam sikap padmasana. Berdasarkan potongan kedua tangan arca itu, dapat diperkirakan bahwa sikap tangannya dharmacakra-mudra. Dengan demikian dpat diketahui bahwa arca itu adalah Dhyani Buddha Wairocana yang menempati bagian tengah.

2). Arca Dhyani Buddha

Arca Dhyani BuddhaArca ini terbuat dari batu padas, keadaannya yaitu kepala pecah, tangan kanan hanya tersisa jari di atas lutut menjulur ke bawah, dan tangan yang masih tersisa sebatas lengan. Arca digambarkan duduk di atas asana berbentuk lapik dalam sikap tangan padmasana. Dari sisa potongan tangan dapat diduga bahwa sikap tangan (mudra) arca tersebut adalah bhumisparsa-mudra. Jadi arca itu dapat diketahui yaitu arca Dhyani Buddha Aksobya yang menempati arah timur.

3). Arca Dhyani Buddha

Arca ini terbuat dari batu padas terdiri atas bagian perut hingga kaki, sedangkan dari bagian perut ke atas telah hilang. Dari bagian itu digambarkan duduk di atas asana berbentuk padmaganda dalam sikap padmasana. Tangan kiri dalam sikap dhyana, tangan kanan terpotong hingga pergelangan. Dari jari tangan kanan yang masih tersisa di lutut kanan dapat diketahui bahwa sikap tangan (mudra) arca tersebut adalah abhaya-mudra. Jadi dapat diketahui bahwa arca itu adalah arca Dhyani Buddha Amoghasidhi yang menempati arah utara.

4). Arca Dhyani Buddha

Arca ini terbuat dari batu padas berupa fragmen dan keadaannya sudah sangat rusak. Arca ini digambarkan duduk di atas padmagana dalam sikap padmasana. Tangan kiri yang dapat diamati dalam sikap dhyana, sedangkan bagian lain tidak dapat dikenali lagi karena sudah sangat rusak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas untuk sementara dapat diketahui bahwa di Pura Pegulingan Tampaksiring tersimpan empat arca Dhyani Buddha, yakni arca Dhyani Buddha Wairocana, Akosbhya, Amoghasidhi, sedangkan satu buah lagi tidak jelas karena rusak berat.

5). Candi Pegulingan

Komponen-komponen bangunan yang ditemukan dapat dikelompok-kan berdasarkan bentuk dan ornamen dari masing-masing balok batu. Di antara balok-balok batu itu ada berupa perbingkaian dengan beberapa ornamen seperti bentuk padma, ceplok bunga, untaian ratna (permata), sisi ghenta, relief gana dan lain-lain. Batu-batu tanpa ornamen (polos) jumlahnya cukup banyak, dan sangat sulit ditafsirkan letaknya (penempatan) pada bangunan itu. Akan tetapi, di sini dapat diperkirakan bahwa batu-batu polos itu berasal dari bagian kaki.Di Pura Pegulingan ditemukan sisa bangunan (candi) yang dibuat dari blok-blok batu padas dengan perekat (spesi) tanah liat. Berdasarkan hasil ekskavasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa bangunan tersebut berbentuk persegi delapan dengan garis tengah tujuh meter, dengan susunan makin ke atas makin membesar. Blok-blok batu yang masih tersisa dan berada pada tempat aslinya tidak sama pada setiap bidangnya.

Kotak peripih yang terbuat dari batu padas berukuran 40 x 40 cm. ditemukan di tengah pondasi candi. Pada waktu ditemukan posisinya terbalik dengan bagian dasar (bawah) menghadap ke atas, isinya tetap dalam keadaan baik karena tutup kotak itu masih tertutup. Di dalam kotak peripih terdapat meterai tanah liat berjumlah 66 buah dengan garis tengah berkisar antara 2- 4 cm. Selain meterai terdapat juga sebuah mangkok perunggu berisi lempengan emas dan perak bertulis, gambar atau simbol keagamaan seperti vajra dan padma.

Di tengah-tengah kaki candi yang berbentuk segi delapan terdapat jari-jari mengarah ke delapan penjuru mata angin. Di pusat pertemuan jari-jari tersebut terdapat susunan batu kali sebanyak tujuh lapis. Setelah susunan batu ini diturunkan, di dalamnya ditemukan stupa kecil (miniatur stupa) dan sebuah mangkok perunggu yang di dalamnya terdapat lempengan emas sebanyak delapan lembar, kaca 1 buah dan manik-manik enam buah. Lempengan emas itu berukuran antara lima mm – 1,5 cm. Temuan lainnya yang terdapat di luar pedupaan adalah sebuah gelang perunggu bergaris tengah tiga cm., lempengan emas satu lembar panjang 0,5 cm., lempengan perunggu satu lembat 0,5 cm., lempengan besi satu lembar panjang 15 cm., dan beberapa logam lainnya.

Miniatur stupa yang terdapat di pusat kaki candi terbuat dari batu padas, berukuran tinggi 80 cm., yasti patah. Komponen dari miniatur stupa itu masih sangat jelas, bagian bawah (kaki) berbentuk segi delapan terdiri atas lapik padmaganda. Bagian kaki ini tinggi 23 cm., dan lebar 45 cm. Di atas padmagana terdapat pelipit, terdiri atas empat tingkat dengan tinggi delapan cm. Kemudian anda dengan bagian tengah lebih lebar dari bagian bawah, berukuran tinggi 24 cm., garis tengah bagian bawah 33 cm., dan bagian tengah 39 cm. Harmika berbentuk segiempat. Berukuran tinggi 13 cm., lebar bagian bawah 25 cm., dan bagian atas 19 cm. Yasti berbentuk slilider, makin ke atas makin kecil, garis tengah bagian bawah 15 cm., tinggi yang masih tersisa 12 cm. Pada salah satu sisi dari anda, yang menghadap ke arah barat berhias relief dua ekor gajah saling membelakangi berdiri di kanan kiri tangga gapura. Apakah relief itu menggambarkan candra sengkala. Apabila hal ini melukiskan candra sengkala maka mengandung arti sebagai berikut. Gajah (asti) delapan, gapura sembilan, dan gajah (asti) delapan sama dengan tahun 898 Saka (976 Masehi).

2.4 Pura Subak Kedangan

Pura ini terletak di kompleks persawahan Subak Kedangan, Banjar (dusun) Wanayu, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pura ini disungsung oleh anggota Subak Kedangan, segala biaya pura tersebut (perbaikan dan upacara piodalan) dibebankan kepada anggota subak.

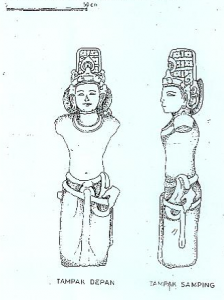

Di pura ini tersimpan dua buah arca Bodhisattwa yang terbuat dari batu padas dalam sikap berdiri (Stutterheim, 1927 : 146; 1929 : 109-110 ; Laporan Balai Arkeologi Denpasar, 1980). Arca ini ditempatkan pada sebuah pelinggih bersama dengan arca lainnya. Untuk memudahkan pembicaraan selanjutnya arca yang terletak di sebelah kiri disebut arca Subak Kedangan No. 1 dan yang di sebelah kanan Subak Kedangan No. 2).

Arca Subak Kedangan No. 1 terbuat dari batu padas, kedua tangan pecah, tinggi arca 124 cm., lebar 32,5 cm., dan tebal 12 cm. Arca ini digambarkan berdiri di atas bantalan, dibelakang tubuhnya tidak terdapat stela, memakai mahkota dalam bentuk kinita bersusun tiga dengan hiasan kepala singa di depan dengan lidah terjulur. Di belakang kepala terdapat sirascakra dalam bentuk bulatan polos. Pada pangkal lengan atas terlihat gelang dengan hiasan kepala singa, dan kalung (hara) berbentuk pita polos. Memakai kain tebal tanpa hiasan (polos), panjang sampai pergelangan kaki, dan wiru dengan ujung melebar. Ikat pinggul agak miring ke kiri dengan simpul berbentuk kepala singa. Mata digambarkan setengah terpejam, mulut ditarik ke samping (tersenyum) dan telinga panjang.

Arca Subak Kedangan No. 2 terbuat dari batu padas, kepala, lapik, telapak kaki, dan kedua tangan terpotong (Stutterheim, 1927 : 146; 1929 : 109-110; Laporan Balai Arkeologi Denpasar, 1980). Bagian yang terpotong tidak mungkin dapat dibinaulang. Arca digambarakan berdiri dengan ukuran tinggi 90 cm., lebar 30 cm., tebal 19 cm. Pakaian dan perhiasan yang masih dapat diamati seperti kain panjangnya sampai lutut, dan wiru di bagian depan. Di dada terdapat kalung (hara) berhias padma, ikat pinggang (bhana) berbentuk jalinan padma, uncal berbentuk pita, dan sampur melingkar di depan paha dengan simpul berbentuk bunga di samping kanan dan kiri badan.

Arca Subak Kedangan no. 1 mempunyai hiasan lain dari pada yang lain. Secara keseluruhan arca Buddhisattwa itu mempunyai hiasan yang tidak begitu kaya, dan yang paling menonjol di antaranya adalah hiasan kepala singa yang terdapat pada mahkota, gelang lengan atas, pada ikat pinggang, dan ciri lainnya adalah bibir yang tersenyum. Hal seperti ini tidak ditemukan pada arca-arca Boddhisattwa yang lain di Indonesia, Pada umumnya arca Boddhisattwa memakai hiasan yang sangat kaya, seperti pakaian kebesaran seorang raja, seperti arca Boddhisattwa yang terdapat di candi Mendut, mempunyai ukuran yang sangat besar, arca Lokeswara dengan ukuran tinggi 2,40 meter, arca Vajrapani dengan ukuran 2,60 meter yang mengapit arca Sakyamuni yang tingginya tiga meter dan hiasannya sangat mewah (Kempers, 1959; Soediman, 1969 : 27). Di Candi Borobodor dan Candi Sari terdapat arca Boddhisattwa dalam bentuk relative, yang sangat kaya dengan hiasan, demikian juga arca Boddhisattwa yang terdapat di Candi Plaosan hiasannya sangat kaya (Holt, 1967 : 51).

Arca Subak Kedangan no.1 (sebelah kiri) memakai mahkota dengan hiasan kepala singa yang lidahnya terjulur, mungkin yang dimaksud adalah Boddhisattwa Simhanada-Avalokitesvara, yang sering disebut Simhanda- Lokesvara, yang bertugas menyebarkan dharma dengan suara yang membahana seperti suara singa yang meraung. Biasanya Boddhisattwa ini mempunyai simbol padma, khadga, kala, trisula, dan digambarkan duduk di sebelah atau di atas singa yang meraung dan mempunyai hiasan seperti Boddhisattwa yang umum dengan mahkota bertingkat lima dan arca Amithaba kecil di bagian depan mahkota, atau rambut dihias seperti usnisa dan ratna, di sebelah kiri dihias dengan bulat sabit (Getty, 1962 : 60). Bibir ditarik ke samping seperti tersenyum, dapat dibandingkan dengan arca yang berasal dari Khmer (Kamboja), seperti Torso Lokesvara yang disimpan di Brusel merupakan tipe seni pahat Khmer (Kamboja), dengan cici-ciri mata terbuka, bibir tersenyum (Rowland, 1959 : 390).

Kiranya menjadi lebih jelas sekarang, bahwa arca itu merupakan suatu seni yang mungkin mendapat pengaruh dari Asia Tenggara, khususnya Kamboja, walaupun unsur Indonesia asli masih kelihatan. Arca tersebut digambarkan sebagai arca Boddhisattwa Simhanada-Avalokitesvara dan berasal dari Hindu-Bali (abad 8-10 Masehi).Menurut Stutterheim, arca Boddhisattwa yang terdapat di Pura Subak Kedangan merupakan gaya yang sama dengan arca di Borobudur yang disebut gaya Ceylon, arca seperti ini ditemukan juga di India Barat. Secara keseluruhan gaya arca Boddhisattwa yang terdapat Subak Kedangan tidak sesuai dengan arca-arca Boddhisattwa di Jawa Tengah, sehingga diperkirakan bahwa arca tersebut mendapat pengaruh dari Kamboja. Arca dengan bibir tersenyum ditemukan juga di Jawa Barat, yaitu sebuah arca Siwa yang dikatakan mempunyai unsur lokal, dan kemungkinan juga kepala arca yang terdapat di Candi Bima, Dieng juga memperlihatkan bibir yang tersenyum (Satari, 1975). Mantra menyebutkan bahwa arca Boddhisattwa di pura itu mendapat pengaruh Khmer dan digolongkan dari periode Hindu-Bali yang disebut masih bersifat internasional, pada periode itu hasil seni masih dipengaruhi oleh aspek luar yang mungkin langsung datang dari Asia Tenggara dan juga dari India (Mantra, 1962).

2.5 Pura Gunurwan

Pura ini terletak di Banjar (dusun) Gua, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau terletak di sebalah timur Goa Gajah. Di pura ini itu tersimpan sebuah arca Boddhisattwa yang terbuat dari batu padas, digambarkan duduk dalam sikap lalitasana di atas bantalan berbentuk padmaganda (Stutterheim,1927 : 123; Laporan Balai Arkeologi Denpasar, 1980). Tinggi arca 75 cm., lebar 37 cm., dan tebal 28 cm. Wajah arca rusak, bagian hidung dan mulut pecah, namun mata masih utuh digambarkan setengah terpejam. Arca itu memakai stela (prabhamandala) di bagian belakang badan yang telah terpotong atau pecah bagian sebelah kiri. Tangan kanan terpotong hingga siku dan tangan kiri terpotong hingga pergelangan. Dengan demikian tidak dapat diketahui mudra dari arca tersebut. Rambut diikat ke atas dengan rangkaian permata membentuk mahkota, dan dibagian depannya terdapat jamang yang dihias dengan bunga berbentuk simbar. Pada kedua telinganya terdapat hiasan telinga (kundala) yang berupa padma. Di dalam terdapat kalung (hara) berupa susunan pita yang dihias dengan sulur dan di bagian tengah terdapat bunga. Ikat dada (udarabanda) berupa pita dengan untaian permata, dan di bagian depannya dihiasi bunga padma, gelang lengan (kankana) dihias bunga dan gelang polos. Di depan paha terdapat uncal dan sampur dengan simbol bulat di samping badan.

2.6 Pura Melanting

Pura ini terletak di Desa Tatiapi, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, berada di sebelah kanan jalan menuju Desa Tatiapi dari Desa Pejeng ke arah barat. Di sebelah barat agak kebawah terdapat sungai Penyembulan, dan di sebelah utaranya sawah. Di pura ini terdapat sebuah pelinggih (bangunan) dan tersimpan dua buah arca Buddha yang terbuat dari batu padas, yaitu Padmapani (arca Melanting no. 1) dan Boddhisattwa (arca Melanting no. 2) (Stutterheim, 1925 : 160; Laporan Balai Arkeologi Denpasar, 1978/1979).

Arca Melanting no. 1 ini mukanya rusak dan kedua tangannya terpotong. Digambarkan duduk (lalitasana) di atas bantalan berbentuk padmaganda, di bawahnya terdapat lapik segiempat. Kaki kanan diangkat dan telapak kaki menginjak bantalan (padmaganda), sedangkan kaki kiri berjuntai menginjak lapik. Terdapat stela (prabhamandala) di belakang badan, dan bentuknya bertingkat yang paling ujungnya membulat, dan di belakang kepala terdapat sirascakra serta prabawali. Bagian lain yang dapat diamati, ialah kain panjangnya sampai pergelangan kaki, upawita berbentuk pita lebar tanpa hiasan, ikat perut (udarabanda) berhias bunga padma, selain itu terdapat uncal dan sampur.

Arca Melanting no. 2 (Arca Padmapani) ini mempunyai persamaan dengan arca Boddhisattwa Padmapani di Pura Galang Sanja, terutama mengenai perhiasan dan gaya. Pada arca ini tidak terlihat adanya padma yang menyerupai ciri-ciri arca Padmapani, tetapi dari gayanya dapat diperkirakan dari jaman yang sama dengan arca Padmapani di Pura Galang Sanja. Arca Melanting no. 2 digambarkan dalam sikap duduk padmaganda dan di bawahnya terdapat lapik berbentuk segiempat. Arca ini berukuran tinggi 70 cm., lebar 40 cm. Stutterheim, 1924 : 169; Laporan Balai Arkeologi Denpasar, 1978/79). Bagian muka rusak; bagian mulut, mata dan hidung rata; kedua tangan rusak (patah). Rambut diikat ke atas dengan untaian permata dan usnisa di atasnya, di dadanya tergantung kalung (hara), bagian atas berupa untaian permata, sedangkan di bawahnya berupa sulur-suluran dan ujungnya meruncing. Di belakang daun telinga di bawah mahkota terdapat hiasan ikal (sesimping) di bawah ketiak dan ujungnya ke atas terlihat menjadi satu dengan sandaran. Upawita berupa tali, ikat perut (udarabanda) di hias dengan sulur-sulur ikal. Ujung kain bagian atas berada di bawah pusar dengan ikat pinggang berupa pita polos. Panjang kain sampai pergelangan kaki, gelang (kankana) dengan untaian permata berhias simbar, dan gelang kaki susun dua polos. Kedua tanga ditarik ke belakang sejajar, dan pergelangan tangan diletakkan di depan dada. Dari posisi itu dapat diduga bahwa sikap tangan ini adalah dharmacakramudra. Dalam buku “The Gods of Nothern Boddhism” tidak disebutkan Boddhisattwa, dengan dua tangan dalam sikap dharmacakramudra, tetapi mudra tersebut dijumpai pada Boddhisattwa yang bertangan empat. Boddhisattwa tidak selalu sikap tangan dharmacakramudra, tetapi ada juga dalam sikap vitarkamudra. Apabila arca Boddhisattwa di Pura Melanting, tetapi dalam sikap dharmacakramudra seperti yang disebutkan oleh Stutterheim, maka dapat diperkirakan bahwa Boddhisattwa itu adalah Avalokitesvara. Hal itu belum dapat diketahui secara jelas karena selain mudra, usnisa dan mahkota yang berhias gambar arca Amitabha kecil tidak dapat diketahui dengan jelas (Getty, 1962 : 59).

Pura Melanting tempat penyimpanan arca itu sekarang mungkin tidak merupakan tempat yang asli, karena pura tersebut merupakan tempat pemujaan Dewi Melanting (Dewi Pasar). Penempatan ke dua arca tersebut di pura itu kemungkinan karena arca tersebut ditemukan tidak jauh dari tempat itu. Pada waktu agama Buddha berkembang di daerah Bedulu dan Pejeng mungkin arca tersebut dipergunakan sebagai media pemujaan yang ditempatkan pada bangunan suci agama Buddha (vihara), mengingat tidak jauh dari tempat ini, ditebing sungai Penyembulan terdapat vihara yang terdiri atas ruangan yang berbentuk bujur sangkar dengan beberapa ceruk, dan bagian tengah terdapat altar (Kempers, 1956 : 73). Kemungkinan kedua arca Boddhisattwa yang disimpan di Pura Melanting berasal dari vihara tersebut, yang dipergunakan sebagai media pemujaan oleh umat Buddha pada masa itu.

2.7 Pura Ukur-ukuran

Pura ini terletak di Desa Sawa Gunung, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar (peta no. 7). Di pura ini terdapat dua buah arca Boddhisattwa yang terletak pada sebuah pelinggih (bangunan) di halaman tengah yang disebut Pelinggih Ratu Pujangga (Stutterheim, 1972 : 140; Laporan Balai Arkeologi Denpasar, 1978/79). Untuk mempermudah pembicaraan selanjutnya, arca tersebut disebut arca Ukur-ukuran no. 1 (sebelah utara) dan arca Ukur-ukuran no. 2 (sebelah selatan). Arca ukur-ukuran no. 1 tingginya 79 cm., terbuat dari batu padas, digambarkan duduk dalam sikap lalitasana di atas bantalan berbentuk padmaganda dengan sandaran (prabhamandala) di bagian belakang badan, dan tempat di belakang kepala terdapat sirascakra berbentuk bulatan polos. Memakai mahkota berbentuk kirita dan di bagian depannya terdapat jemang yang dihias dengan untaian permata dan di atasnya terdapat bunga padma. Hidung pecah, mata digambarkan setengah terpejam, dan mulut tertutup. Pada kedua telinganya terdapat hiasan (kundala) yang berupa kuncup padma, bertangan empat, kedua tangan depan patah hingga siku, tangan kiri belakang memegang camara, tangan kanan belakang tidak jelas (aus), terdapat hiasan kelat lengan, dan memakai gelang (kankana) satu buah polos. Di dadanya terdapat kalung (hara) dihias dengan sulur-suluran meruncing di bagian tengah, ikat pinggang (udarabhadra) berupa pita polos, upavita berupa tali pilin melingkar dari bahu kiri ke pinggang kanan. Arca digambarkan memakai kain panjang sampai pada asana. Pada lutut kanan terlihat potongan aksamala.

Arca Ukur-ukuran no. 2 terbuat dari batu padas, tingginya 59 cm., wajah arca rusak, bagian mata, hidung, dan mulut rata. Kedua tangan depan patah, paha dan sandaran pecah. Arca digambarkan duduk dalam sikap lalitasana di atas bantalan berbentuk padmaganda dengan sandaran (prabhamandala) di bagian belakang badan dan di belakang kepala terdapat siracakra berbentuk bulat polos. Memakai mahkota dalam bentuk kirita dan jamang, tetapi bagian depan pecah. Pada kedua telinganya terdapat hiasan kundala berupa bunga dengan benangsari menjulur ke bawah hingga bahu. Arca ini bertangan empat, kedua tangan depan patah, tangan kanan belakang patah dan tangan kiri belakang memegang camara (kebut lalat). Pada tangannya digambarkan juga mengenakan kelat lengan atas (keyura) berupa untaian permata dan dihias dengan bentuk simbar dan memakai gelang (kankara) tunggal polos. Di dadanya terdapat kalung (hara) berupa sulur-suluran dan dibagian tengah berbentuk simbar. Ujung sampur panjang hingga menyentuh padmasana. Selain itu arca digambarkan memakai kain panjang menutupi mata kaki, dan terdapat wiru di bagian depan. Ujung wiru panjangnya hingga menyentuh kaki. Ikat perut bersusun dua berhias segitiga.

Karena tidak jelas atribut (laksana) dari arca Ukur-ukuran no. 1, maka sangat sulit untuk mengetahui Boddhisattwa yang dimaksud. Dari keempat tangan arca yang masih tampak utuh hanya tangan kiri belakang. Atribut yang dipegang pada tangan tersebut adalah camara (kebut lalat), sedangkan atribut lainnya tidak jelas, demikian juga mudranya. Mungkin arca ini merupakan Avalokitesvara yang mempunyai atribut tasbih. Padma, dan mudranya, disebutkan varamudra pada tangan kanan dan vitarka pada tangan kiri (Getty, 1962 : 59). Pada tangannya digambarkan mengenakan kelat lengan atas (keyura) dihias dengan simbar dan memakai gelang (kankana) sulur-suluran tiga polos. Di lehernya terdapat tiga guratan, di dada tergantung kalung (hara) berbentuk sulur-suluran ilak. Ikat pinggang (udarabhanda) berupa pita lebar, dan dibagian depannya dihias segitiga (simbar). Arca digambarkan memakai kain panjang hingga di atas mata kaki, bagian depan kain dilipat-lipat berbentuk wiru. Ikat pinggang berupa pita dengan untaian permata, dan bagian depannya diikat, uncal dengan ujung berjuntai ke bawah. Sampur melingkar di depan dengan simpul di samping badan, ujungnya terurai serta menjadi satu dengan sandaran.

2.8 Pura Samuan Tiga

Pura ini terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Di pura ini tersimpan dua buah arca Dhyani Buddha yang terbuat dari perunggu, dan arca ini ditempatkan di dalam karas, sebagai berikut.

Arca Dhyani Buddha Wairocana, yaitu digambarkan dalam sikap padmasana di atas bantalan berbentuk lapik berkaki tiga. Rambut keriting seperti rumah siput dengan usnisa dan urna, wajah masih utuh, mata digambarkan setengah terpejam. Jubahnya tipis menutupi bahu kiri, telinga panjang dan bagian bawahnya berlubang. Kedua tangan berada di depan dada dengan sikap tangan (mudra) dharmacakramudra.

Arca Dhyani Buddha Ratnasambawa, yaitu digambarkan dalam sikap duduk padmasana di atas bantalan berbentuk padmasana. Rambut keriting seperti rumah siput, dan usnisa dan urna. Jubah tipis menutupi bahu kiri, telinga panjang dan berlubang, Tangan kiri dalam sikap dhyanamudra, sedangkan tangan kanan dalam sikap vara-mudra.

III. SEBARAN BUDDHIS DI BULELENG

Kalibukbuk secara geografis terletak pada koordinat 80 9’ 42” Lintang Selatan dan 80 13’ 18” Bujur Timur dengan ketinggian 12 meter dari permukaan air laut, dan termasuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Untuk lebih jelasnya artefak yang ditemukan di situs Kalibukbuk adalah sebagai berikut.

1). Stupika dan meterai tanah liat

Di situs ini ditemukan dua kali stupika dan meterai tanah liat, yang pertama tahun 1991 di areal Hotel Angsoka, jaraknya dari pantai sekitar 100 meter, dan temuan yang kedua tahun 1994 di areal tanah tegalan milik A.A. Ngurah Sentanu, 900 meter dari pantai. Stupika dan meterai tanah liat di areal Hotel Angsoka ditemukan secara kebetulan oleh para pekerja yang menggali tanah untuk membuat kolam renang. Karena mereka tidak tahu, bahwa bongkahan-bongkahan tanah liat itu adalah stupika yang nilainya sangat tinggi, maka sangat disayangkan benda-benda tersebut dihancurkan oleh penggali tanah itu. Setelah dilakukan ekskavasi penyelamatan oleh tim dari Balai Arkeologi Denpasar, berhasil dikumpulkan stupika (utuh dan fragmen) sebanyak 90 buah. Stupika itu dikelompokkan berdasarkan bentuk dasar sebagai berikut.

| No. | Stupika | Ukuran | Jlh. | Keterangan | |

| Tinggi | Garis tengah | ||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1. | Dasar bundar harmika segi empat dengan replika empat stupika kecil | 7,8 | 6,5 | 1 | Stupika ini disimpan di Balai Arkeologi Denpasar |

| 2. | Dasar bundar harmika segi empat | 6-20 | 5,5-15 | 80 | S.d.a |

| 3. | Dasar segi empat harmika segi empat | 7,5-20 | 6,3-8 | 16 | S.d.a |

| Jumlah | – | – | 97 | ||

Seperti telah diketahui bahwa pada umumnya di dalam stupika terdapat materai yang berisi mantra-mantra maupun relief, mungkin materai itu ada kaitannya dengan kepercayaan bagi pemeluk agama Buddha, Karena benda tersebut dipergunakan sebagai persembahan, dengan demikian meterai-meterai yang ditemukan di Kalibukbuk (1991) berasal dari stupika yang ditemukan di situs itu, terbukti dalam pecahan stupika masih terlihat meterai yang melekat pada pecahan tersebut. Selain materai yang berisi mantra-mantra Buddha ditemukan juga tiga buah fragmen meterai dengan garis tengah 10 cm. dan tebal 6 cm. Pada bagian permukaan yang rata terdapat relief yang keadaannya sudah aus. Relief yang masih dapat diamati adalah relief Dhyani Boddisattwa dan Buddha diapit oleh dua Boddhisattwa.

Relief Dhyani Boddhisattwa itu digambarkan dalam sikap duduk lalitasana di atas bantalan berbentuk padma. Kepala condong ke kiri, bertangan empat di belakang kepala terdapat prabhamandala bagian-bagian lain tidak dapat diketahui karena aus. Relief seperti ini sebelumnya ditemukan di Pejeng (Stutterheim, 1929 : 34; Goris, 1954). Relief lainnya adalah relief Dhyani Buddha, digambarkan dalam sikap duduk diapit oleh dua relief kanan dan kiri yang digambarkan berdiri. Relief yang mengapitnya adalah Boddhisattwa, karena relief ini nampaknya kaya dengan hiasan, meskipun sudah agak aus. Karena materai tersebut sebagian sudah pecah maka bagian kaki dari relief itu tidak dapat diketahui.

2). Struktur Bangunan (Candi)

Candi perwara masing-masing berukuran 2,60 x 2,60 meter terbuat dari batu bata berukuran panjang 40 cm., lebar 20 cm., dan tebal 10 cm., yang dikenal dengan bata tipe Majapahit. Struktur ini terdiri atas sisi genta, padma, pelipit dan prasada. Di tengah-tengah struktur candi perwara di sebelah barat di bawah lantai terdapat lubang dengan ukuran 1,40 x 1,40 meter dalamnya 60 cm., dan lubang ini merupakan sumuran dari bangunan. Di dalam sumuran ini pada masa lalu ditempatkan stupika sebagai pedagingan (dasar bangunan), tetapi sayang telah terganggu pada tahun 1964 pada saat penduduk membuat sumur.Dari enam tahap ekskavasi yang telah dilaksanakan di situs Kalibukbuk, berhasil dibuka kotak ekskavasi sebanyak 28 buah dengan ukuran 2 x 2 meter dan kedalaman sekitar 1,85 meter. Berdasarkan temuan struktur dari masing-masing kotak dapat diketahui, bahwa di situs Kalibukbuk merupakan kompleks percandian agama Buddha yang terdiri atas tiga buah bangunan, yaitu candi induk berbentuk persegi delapan (oktagonal) dan candi perwara (bujur sangkar) yang berada di sebelah barat dan timur candi induk.

Dari pengamatan di lapangan pada dinding sumur (barat, utara dan timur) yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, terdapat beberapa stupika yang masih menempel pada dinding (insitu). Dengan adanya beberapa stupika pada dinding tersebut dapat diduga bahwa stupika yang ditempat pada sumuran bangunan (candi) di situs Kalibukbuk terdiri atas tiga susun (tingkat). Selain bangunan candi (stupa) yang bentuknya segiempat, di situs tersebut ditemukan bangunan (candi) yang berbentuk persegi delapan (oktagonal) dengan garis tengah 16 meter. Material yang digunakan untuk membuat bangunan ini terdiri atas dua jenis, yaitu batu andesit dan bata. Batu andesit berada di tengah, merupakan jari-jari yang mengarah ke delapan penjuru mata angin, tetapi sampai saat ini baru ditemukan empat buah dan masing-masing terletak disudut tenggara, selatan, barat daya dan barat. Yang lainnya belum tergali. Berdasarkan pengamatan di lapangan masing-masing ujung jari-jari itu berada di sudut bangunan yang berbentuk persegi delapan, sedangkan bagian lainnya mengarah ke satu titik pusat (tengah). Dari kenyataan ini dapat diduga bahwa candi ini bentuk segi delapan (oktagonal) yang selanjutnya disebut candi induk.

Seperti telah disebutkan di atas, material bangunan yang bentuknya persegi delapan terdiri atas batu andesit yang merupakan jari-jari dari candi tersebut, sedangkan bata dipergunakan untuk tembok bagian luar yang membentuk persegi delapan (oktagonal). Susunan bata yang sudah nampak tidak merata pada masing-masing sisi dan yang masih agak lengkap adalah sisi timur, terdiri atas 17 susun (tumpuk) yang merupakan bagian kaki candi. Pada sisi tenggara (kotak F3) ditemukan tangga untuk masuk keruangan candi atau untuk pradaksina dan tangga ini terdiri atas lima buah anak tangga, yang masing-masing terdiri atas dua susun. Hal ini menunjukkan bahwa arah hadap candi tersebut adalah kearah tenggara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa candi itu mempunyai ruangan atau bilik yang tertutup bagian atas, samping dan bawahnya. Bagian atasnya dibatasi oleh atap, dinding dan lantai, sedangkan pada dinding tenggara (sejajar dengan tangga) terdapat lubang pintu, dan bagian atas serta pinggir dari lubang pintu mungkin dihiasi dengan motif sulur-suluran, serta pada bagian tertentu dari candi terdapat hiasan mahluk gana dan relief gajah. Mungkin di dalam ruangan candi ditempatkan arca Wairocana atau arca lain, berfungsi sebagai media pemujaan umat Buddha pada masa itu. Tetapi bagaimana bentuk ruangan atau bilik itu tidak dapat diketahui karena sudah rusak. Untuk sementara dapat dikemukakan, bahwa di situs Kalibukbuk merupakan kompleks percandian agama Buddha yang terdiri atas tiga buah candi yang menghadap ke arah tenggara.

Kalau dilihat dari tata letak candi tersebut, pada masa lalu yang mendirikan candi tersebut sudah menyelaraskan hidupnya dengan alam lingkungannya, dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup. Untuk mencapai cita-cita itu orang berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku pada masa itu, baik menyangkut pola tingkah laku (perilaku) maupun pola hidupnya. Apabila terjadi penyimpangan atas kaidah-kaidah tersebut menimbulkan malapetaka dan akan berakibat tidak saja bagi si pelaku, tetapi juga anggota masyarakat lainnya. Demikian juga dalam membuat pola bangunan, baik bangunan sakral maupun bangunan profan. Secara umum dalam menentukan pola penempatan bangunan berpedoman pada dua hal pokok, yaitu orientasi pada kosmos dan orientasi pada lingkungan. Orientasi kosmos timbul karena pemikiran orang dikaitkan dengan alam semesta (kosmos) seperti matahari, bulan, bintang dan planit lainnya, sedangkan orientasi lingkungan timbul karena pemikiran orang dikaitkan dengan bumi serta gejala-gejala seperti gunung, laut, sungai, pohon dan sebagainya.

Kompleks candi Kalibukbuk merupakan bangunan yang berlatar belakang agama Buddha. Oleh sebab itu, tujuan mendirikan bangunan tersebut berkaitan dengan keperluan tempat ibadah para penganut agama bersangkutan. Sebagai sebuah bangunan keagamaan, perencanaannya tidak hanya menyangkut dua hal tersebut di atas, tetapi juga menyangkut teknis, hal-hal yang berhubungan dengan makna simbolik bangunan yang akan didirikan. Makna simbolik bangunan justru merupakan hal yang sangat penting dan masalah teknis lebih banyak menyangkut rancang bangunan yang memberikan penekanan pada makna simboliknya, tetapi hal ini jangan diartikan bahwa di dalam merancang bentuk dan susunan bangunan, faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah teknis konstruktif diperhitungkan.

Naskah atau persyaratan-persyaratan mengenai pendirian candi di Indonesia belum ditemukan, dalam hal ini karena agama Buddha yang melatar belakangi pendidiran candi di situs Kalibukbuk yang mungkin merupakan pengaruh langsung dari India, maka gambaran tentang proses awal pendirian candi yang diterapkan di India yang termuat dalam Vastusastra dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan (Kramrisch, 1976 : 46-85) pendirian kompleks candi di situs Kalibukbuk.

Menurut kitab tersebut dalam mendirikan candi di India melibatkan beberapa kelompok masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Kelompok yang menyandang dana untuk pembangunan candi adalah yajaman, karena dorongan untuk membangun candi dilandasi oleh ajaran tentang punya (perbuatan baik). Dalam kepercayaan punya merupakan tingkat pertama bagi usaha mencapai sepuluh kesempurnaan atau dasaparamita. Yang pertama dari dasaparamita adalah danaparamita, yaitu orang menyumbangkan tenaga atau hartanya untuk kepentingan agama. Selanjutnya kelompok sthapaka (pendeta arsitek) yang memiliki wewenang memimpin jalannya upacara yang berkaitan dengan pembangunan candi. Tokoh ini bertindak selaku konsultan bagi yajamana dan sthapati (arsitek) pembangunan candi. Kemudian kelompok sthapati (arsitek) yang secara teknis memimpin jalannya pembangunan candi, mulai dari perencanaan hingga tahap penyelesaian. Dalam melaksanakan tugasnya sthapati ini berkonsultasi dengan sthapaka. Dalam melaksanakan tugasnya sthapati dibantu oleh sutragrahin terutama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengukuran. Untuk melaksanakan pekerjaan ini menggunakan sutra (tali pengukur) atau danda (tongkat pengukur). Sebelum pendirian bangunan, disiapkan bahan (batu) oleh taksaka (tukang pahat) dan disusun sesuai dengan petunjuk atau pengarah dari sthapati dan sutragrahin agar bangunan yang dikehendaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian setelah bangunan yang dikehendaki selesai dikerjakan oleh taksaka lalu bangunan itu disempurnakan oleh wardahin.

Dalam tahap pendirian bangunan suci (candi) seperti yang telah dikemukakan di atas, yang aktif terlibat adalah sthapaka, sthapati, dan sutragrahin setelah mendapat wewenang dari yajamana untuk mendirikan bangunan suci. Setelah perencanaan bangunan selesai dikerjakan oleh sthapaka, sthapati sudah selesai dengan apa, yang dikerjakan oleh yajamana, maka langkah selanjutnya adalah mencari lokasi pendirian bangunan. Lokasi yang memenuhi syarat kelayakan, baik teknis maupun keagamaan. Setelah dilakukan berbagai tahap penyucian antara lain meliputi daya dukung tanah, tingkat kesuburan, bau tanah, serta letak geografisnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan latar belakang keagamaan candi di situs Kalibukbuk, nampaknya pendirian candi tersebut mengikuti konsep serta memenuhi persyaratan seperti yang telah disebutkan di atas. Karena selama ini di Bali belum ditemukan suatu aturan atau persyaratan untuk pendirian bangunan suci (candi) yang bernafaskan agama Buddha.

3). Kereweng

Kereweng yang ditemukan di situs Kalibukbuk jumlahnya sangat sedikit, karena tidak semua lubang ekskavasi mengandung temuan kereweng dan di samping itu populasinya tidak begitu padat pada setiap lubang ekskavasi. Kereweng tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya sesuai dengan bagian-bagin dari suatu bentuk wadah, yakni tepian (rim), leher (neck), badan (body), karinasi (carination) dan dasar (base). Sebagian besar kereweng yang ditemukan di situs itu dalam ukuran tebal, sehingga diperkirakan berasal dari pecahan wadah, seperti pasu, gentong, periuk, jun, mangkok, dan lain-lain yang merupakan alat-alat rumah tangga. Sedangkan kereweng dengan ukuran tipis tanpa hiasan (polos) diduga berasal dari benda-benda upacara, yang bentuknya kecil antara lain kendi, pedupaan, cawing (coblong) dan sebagainya. Seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli, bahwa bentuk gerabah erat kaitannya dengan fungsinya (Gunadi, 1978 : 25). Dalam hal ini di situs Kalibukbuk dapat diketahui bahwa kereweng dalam ukuran besar dan tebal adalah alat yang dipergunakan sehari-hari, sedangkan yang tipis merupakan pecahan gerabah yang dipergunakan untuk alat-alat upacara. Dengan demikian mungkin di situs tersebut pada masa lalu sebagai situs keagamaan (tempat suci) dan sekaligus sebagai tempat pemukiman.

4). Keramik

Pada kegiatan ekskavasi di situs Kalibukbuk, selain kereweng juga ditemukan keramik yang sangat fragmatis dengan jumlah sangat sedikit. Keramik masa lampau yang ditemukan di situs tersebut adalah salah satu temuan arkeologis yang merupakan data yang sangat penting dalam kaitannya dengan peninggalan lainnya di situs tersebut. Karena keramik merupakan artefak yang tidak cepat hancur atau rusak di makan usia (waktu), sifat inilah yang menguntungkan bagi para arkeolog, sebab benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk mengetahui negara asal benda-benda tersebut dan zaman pembuatannya.

Dalam hal ini keramik dapat dipergunakan untuk menentukan suatu situs, sebagaimana halnya dengan artefak lain seperti arca, prasasti dan lain-lain. Hal yang dapat diungkapkan dari temuan keramik adalah sebagai penanggalan situs, penanggalan himpunan temuan, penanggalan lapisan tanah (stratigrafi) dan fungsi himpunan temuan (Harkantiningsih, 1983 : 1; Astawa, 1984 : 4).

Berdasarkan keramik yang berhasil dikumpulkan dari hasil ekskavasi di situs itu, dapat diperkirakan bahwa tipe wadah yang pernah dipakai pada masa lampau di tempat itu adalah piring, mangkok, dan guci. Mengenai kronologi dari keramik sangat sulit diketahui, karena sangat fragmentaris.

5). Uang Kepeng

Uang yang ditemukan di situs Kalibukbuk berjumlah 14 keping dan beberapa fragmen. Pada uang kepeng yang utuh bidang mukanya dihiasi lukisan atau tulisan-tulisan terdiri dari empat buah huruf yang terdapat di atas, di bawah, kanan dan kiri lubang segiempat. Bidang belakang dihiasi atau dicantumkan nama tempat cetak, nilai nominal ataupun pertanggalannya.

Pada umumnya uang kepeng Cina dapat dikelompokkan menjadi beberapa dinasti, yaitu Dinasti Tang (618-707 M), Song (960-1279 M), Yuan (1279-1367 M), Ming (1368-1644 M), dan Qing (1644-1911 M) (Cresswell, 1971 : 41-48). Berdasarkan ciri-ciri uang kepeng Cina yang ditemukan di situs tersebut dapat diketahui bahwa uang kepeng itu berasal dari Dinasti Yuan (1279-1367 M) dan Dinasti Ming (1368-1644 M).

6). Fragmen Bunga

Fragmen bunga padma yang ditemukan di situs Kalibukbuk terbuat dari kertas emas, dengan ukuran panjang 6,9 cm., lebar bagian atas 1,5 cm., lebar bagian bawah 0,7 cm. Kelopak bunga padma ini bagian atasnya berbentuk akulade, sedangkan bagian bawah mengecil. Fragmen kelopak bunga padma ini ditemukan di antara tumpukan bata pada kedalaman 50 cm. di kotak ekskavasi kotak D4. Dengan demikian dapat diyakini bahwa benda tersebut merupakan bekas pedagingan (peripih) yang ditempatkan di bagian atas dari bangunan pemujaan, karena pada umumnya bangunan suci (bangunan pemujaan), pedagingan ditempatkan pada bagian atas (atap), tengah (badan) dan bawah (dasar) (Astawa, 1996). Penempatan benda-benda tersebut dilakukan pada saat peresmian bangunan tersebut dan dilaksanakan oleh orang-orang tertentu dan dilengkapi dengan upacara.

3.2 Pura Bale Agung

Pura ini terletak di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Tahun 1990 pura ini diperbaiki oleh masyarakat, dan pada saat itu ditemukan beberapa benda yang terbuat dari perunggu, yang terdiri atas kendi amrta (kunduka), ujung tongkat pendeta yang disebut khankhara dan vajra. Menurut informasi dari masyarakat benda-benda tersebut ditemukan bersama dengan talam perunggu, tetapi keadaanya sudah sangat rusak berkarat berwarna hijau. Benda tersebut disimpan di Pura Bale Agung dan disakralkan oleh masyarakat setempat. Untuk memudahkan pembicaraan selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut.

1). Vajra

Vajra ini terbuat dari perunggu berukuran panjang 15 cm., lingkaran terbesar 2,5 cm., dan panjang vajra 3 cm. Benda ini berkarat dan warnanya hijau mempunyai lima mata vajra pada masing-masing ujungnya dan mata vajra yang di tengah berbentuk kuncup bunga cempaka segiempat. Keempat mata vajra yang mengelilinginnya ujung-ujungnya bersatu di puncak, ujung mata vajra yang ditengah membentuk tonjolan kecil. Bagian tengah yang merupakan pegangan yang berbentuk gelang yang menonjol ke luar dengan motif bantalan. Di kedua sisi dari gelang yang menonjol ke luar lebih kecil sehingga membentuk guratan-guratan yang makin kecil. Pada pangkal kelima mata vajra terdapat hiasan bunga padma yang sedang mekar, dengan kelopak meruncing. Pangkal kelopak bunga tersebut bertemu dengan motif gelang yang berbentuk guratan kecil, sehingga secara keseluruhan, kelima mata vajra seolah-olah berada dalam kelopak bunga.

Vajra itu memberikan petunjuk yang berkaitan dengan agama yang berkembang di daerah ini pada jaman dahulu, mengingat vajra biasanya dipergunakan oleh pendeta Buddha yang dipegang dengan tangan kanan dan digerakkan mengikuti ucapan mantra-mantra dari pendeta Buddha di Bali (Goris, 1956; Covarrubias, 1965) Di samping itu, vajra sebagai benda suci umat Buddha dari paham vajrayana, dan juga sebagai senjata dewa Indra (Schenleen Klokke, 1982).

2). Kendi Amrta (kundika)

Kendi ini terbuat dari perunggu berukuran tinggi keseluruhan 26 cm., tinggi kaki 4 cm. Tinggi kendi 11 cm., tinggi puncak 11 cm., diameter 8 cm., dan cerat 5 cm. Kendi itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu kaki kendi, puncak dan cerat. Pada bagian kaki terlihat perbingkaian dan di atasnya terdapat sejenis gelang dengan hiasan untaian ratna. Bagian kendi tanpa hiasan, cerat dihias dengan pelipit dan pada bagian mulutnya melebar. Bagian puncak dihias perbingkaian dan gelang dengan untaian ratna. Kemudian di atasnya terdapat payung (cerat) dan beberapa lingkaran.

3). Ujung Tongkat

Ujung tongkat ini terbuat dari perunggu, tinggi 21 cm., tinggi puncak 12 cm., tinggi tangkai 9 cm., dan diameter gelang 3 cm. Ujung tongkat itu digambarkan dengan puncak lancip yang terdiri atas 11 buah payung (catra) susunannya makin ke atas makin kecil. Di bawah puncak terdapat dua buah bulatan yang dihias dengan untaian permata dan disangga oleh kepala gajah. Belalai gajah sangat panjang, pada lengkungnya yang menghias ujung tongkat itu adalah sembilan buah. Dari masing-masing gelang yang ada pada setiap lengkungan satu di antaranya berhias ratna (permata), sedangkan yang lainnya polos. Sejumlah gelang yang terdapat pada ujung tongkat menimbulkan bunyi pada saat dihentakkan. Pada tangkai di bawah gelang tersebut terdapat hiasan berbentuk cincin dengan motif ratna.

3.3 Situs Sangsit

Di rumah Jro Mangku Dharmika di Dusun Celuk, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, tersimpan sebuah arca Buddha dalam sikap berdiri yang terbuat dari perunggu. Arca itu ditemukan tahun 1952 oleh orang tua Jro Mangku (almarhum) pada waktu menggali tanah di sebelah selatan Pura Beji untuk membuat batu merah. Pergelangan tangan kanan arca itu patah sehingga tidak dapat diketahui sikap tangan (mudra) dari arca tersebut. Tangan kiri ditekuk ke belakang sejajar dada, memegang sebuah lipatan jubah. Jubah digambarkan tipis menutupi bahu kiri dan panjangnya sampai pergelangan kaki. Telinga lebar dan bagian bawah berlubang, rambut keriting seperti rumah siput dengan usnisa di atasnya, dan tidak terdapat urna. Ukuran arca ini tinggi 8,5 cm., dan lebar 2,5 cm.

Arca itu ditempatkan di atas asana berentuk padmaganda yang terbuat dari kayu, dan arca ini disungsung oleh keluarga Jro Mangku.

- PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian khususnya tinggalan Buddhis yang jumlahnya cukup banyak dan beragam seperti stupika dan meterai tanah liat yang bertuliskan mantra agama Buddha dengan huruf Pre Nagari yang berasal dari abad ke VIII-IX Masehi. Selain itu, ada juga meterai yang berisi relief Dhyani Buddha dan Bodhisattwa. Stupika dan meterai tanah liat itu ditemukan di Bedulu-Pejeng, Lovina dan situs Kalibukbuk, Buleleng. Menurut perkiraan stupika dan meterai (benda-benda) ini masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan kuno di Bali Utara (Buleleng). Stupika dan meterai dari situs Kalibukbuk keadaannya masih insitu, yaitu ditemukan di bawah pondasi bangunan atau dalam sumuran candi Perwara. Kemugkinan stupika dan meterai tanah liat yang berada di bedulu-Pejeng datangnya dari Bali Utara, yaitu Lovina-Kalibukbuk.

Temuan lainnya yang berupa arca, relief dan bangunan sebagian besar ditemukan di daerah Gianyar. Karena daerah Gianyar pada masa lalu merupakan pusat pemerintahan raja Bali Kuno, maka tidak mengherankan di daerah ini banyak ditemukan tinggalan-tinggalan kuno baik yang bernafaskan agama Buddha maupun Hindu (Siwa). Arca Dhyani Buddha yang ditemukan di daerah Gianyar terbuat dari batu maupun perunggu, yang tersimpan di Goa Gajah, Pura Bukit Dharma Kutri, dan Pura Pegulingan yang diperkirakan ditempatkan pada ceruk (kudu) candi. Arca ini diperkirakan berasal dari abad ke VIII-IX Masehi dan masih dipergunakan sebagai media pemujaan oleh masyarakat sekitarnya yang beragama Hindu (Siwa).

Sampai saat ini, di Bali ditemukan relief Dhyani Buddha yang tersimpan di Pura Mas Ketel Pejeng. Relief ini menggambarkan penempatan arca Buddha pada empat penjuru mata angin, sedangkan dibagian tengah “kosong” dan berasal dari abad VIII-IX Masehi. Di tengah sungai kecil (pangkung) di sebelah selatan goa terdapat reruntuhan stupa dengan yasti dan catra berjumlah 13 buah dan fragmen stupa berhias burung yang seolah-olah terbang. Selain itu, terdapat sejenis vihara sehingga dapat diduga di tempat itu pada masa iti berdiri sebuah bangunan suci tempat pemujaan agama Buddha yang berasal dari abad IX-XI Masehi.

Sedangkan arca perunggu ditemukan di Pura Samuan Tiga, Melanting dan di rumah Jero Mangku di Desa Sangsit Buleleng. Dari ciri-ciri ikonografi yang dapat diamati dapat diduga bahwa arca itu berasal dari abad X-XII Masehi dan arca tersebut masih disakralkan.

Sampai saat ini di daerah Bali sudah ditemukan dua buah candi Buddha, yaitu di Pura Pegulingan Tampaksiring, Gianyar (1982). Candi ini terbuat dari batu padas dan denahnya berbentuk oktagonal (segi delapan) dibagian dalam pondasi candi ditemukan meteraio, arca emas yang berfungsi sebagai pedagingan. Berbeda dengan candi Buddha yang ditemukan di situs Kalibukbuk Buleleng, candi dibuat dari bata merah yang terdiri atas candi induk dan dua buah candi perwara. Candi induk berbentuk segi delapan (oktagonal) sedangkan di perwara bujursangkar, dengan demikian di situs ini merupakan kompleks percandian Buddhis.

- PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan di depan dapat ditarik suatu simpulan yang sifatnya sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila di kemudian hari ditemukan data yang lebih akurat. Adapun simpulan itu adalah sebagai berikut.

Daerah Bali Utara merupakan pintu masuk dari pengaruh luar, baik pengaruh Buddha maupun Hindu, karena di daerah ini terdapat pelabuhan kuna seperti yang disebutkan dalam prasasti Bali Kuna.

Artefak Buddhis yang terdapat di wilayah Bali tersebar di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng. Artefak Buddhis yang ditemukan di Kabupaten Gianyar terdiri atas arca (batu dan perunggu) relief, bangunan (arsitektur), dan lain-lain yang diduga berasal dari aad VIII-X Masehi. Sedangkan yang ditemukan di Kabupaten Buleleng seperti materai tanah liat, stupika, arca perunggu, alat-alat upacara dan kompleks percandian di situs Kalibukbuk, merupakan suatu bukti bahwa agama Buddha telah berkembang di wilayah tersebut pada masa lampau.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan seperti kompleks percandian Kalibukbuk dapat diketahui bahwa situs tersebut merupakan situs keagamaan yaitu agama Buddha yang berkembang dari abad VIII-XIV Masehi. Kompleks ini terdiri atas tiga buah candi, yaitu candi induk yang denahnya oktagonal (segi delapan) dan dua buah candi perwara yang denahnya bujursangkar. Material untuk mendirikan kompleks percandian ini adalah batu andesit dan bata dengan ukuran besar yang dikenal dengan tipe Majapahit. Di dalam sumuran candi perwara terdapat stupika dan materai tanah liat, mungkin berfungsi sebagai pedagingan. Jadi dengan demikian dapat diyakini bahwa pada masa lalu kompleks percandian itu pernah difungsikan oleh umat pemeluk agama Buddha Bali Utara khususnya dan Bali pada umumnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Agama Buddha masuk ke Bali abad VIII Masehi dengan bukti-bukti seperti tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Astawa, Oka, A.A. Gede, 1984. Laporan Ekskavasi Situs Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Balai Arkeologi Denpasar (belum terbit).

———————–, 1995. Laporan Ekskavasi Situs Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Balai Arkeologi Denpasar (belum terbit).

———————–, 1996. Agama Buddha di Bali : Kajian Artefaktual, Buleleng, Bali Tesis Universitas Indonesia, Jakarta (belum terbit).

————————, 1997. Laporan Ekskavasi Situs Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Balai Arkeologi Denpasar (belum terbit).

Bosch, F.D.K., 1974. Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia, Seri Terjemahan LIPIKITLU No. 40, Bhatara, Jakarta.

Budiastra, I Putu, 1981. Stupika Tanah Liat Koleksi Museum Bali, Proyek Permuseuman Bali.

Getty, Alice, 1962. The God of North Buddhism, Charles E Tuttle Compaby, Rutland, Vermant & Tokyo.

Holt, Claire, 1967. Art In Indonesia, Continuities and Change, New York, Cornell University Press.

Kempers, A.J. Bernet, 1959. Ancient Indonesian Art, Amsterdam : C.P.J. van der Peet.

———————–, 1977. Monument Bali, Introduction of Balinese Archaeology, Guide to Monument, Den Haag van Goor Zonen.

Kramrisch, S., 1978. The Hindu Temple, Vol. I, Delhi : Motital Banarsidas.

Krom, N.J., 1956. Zaman Hindu, PT. Pembangunan Jakarta.

Mantra, Ida Bagus, 1963. “Pengertian Candi”, Pidato Ilmiah Piodalan I Universitas Udayana, Tgl. 29 September 1963. Majalah Ilmiah Universitas Udayana, Th. I, No. 1 Hlm. 5-13, Universitas Udayana, Denpasar.

Rowland, Benyamin, 1959. The Art and Architecture of India, Buddha-Hindu-Jain, Published by Penguin Book, Cambridge.

Satari, Soeyatmi, 1975. “Seni Rupa dan Arsitektur Zaman Klasik di Indonesia”, Majalah Arkeologi Kalpataru, No. 1, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.

Stutterheim, W.F., 1952. “Voorlopige Inventaris der Oudheden van Bali”, OV.

—————, 1927. “Voorlopige Inventaris der Oudheden van Bali”, OV.

—————-, 1929. Oudheden van Bali, Het Oude rijk van Pejeng,Vol. I-II, Singaradja, De Kertya Liefrinck van der Tuuk.