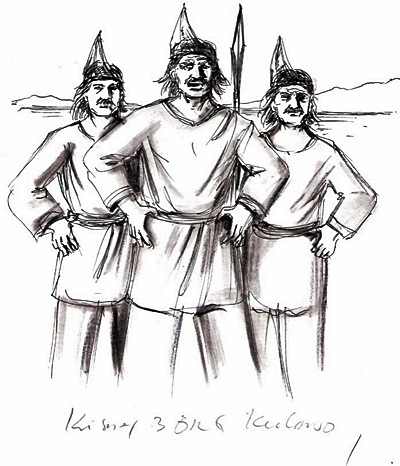

Zaman dahulu hiduplah tiga orang bersaudara di negeri Dagho pulau Sangihe, yang sulung bernama Angsuangkila, kedua Wangkoang, dan yang bungsu bernama Wahede. Mereka bertiga merupakan pahlawan di negeri ini dan mereka disebut Kulano. Mereka disebut pahlawan karena mereka bertigalah yang senantiasa membela dan mempertahankan rakyat dari serangan suku Mindanow yang selalu datang merampok dan membunuh rakyat pulau Sangihe.

Pada suatu hari terjadi perampokan oleh suku Mindanow di sebuah pulau kecil yang terletak di depan teluk Dagho, pulau ini melindungi pandangan ke negeri Dagho dari laut. Pulau ini disebut Sambo karena konon pernah ada seorang yang sedang memancing mendengar ada seseorang yang sedang menyanyikan lagu Sasambo di negeri Dagho. Mendengar Sasambo itu ia melihat tanjung itu berjalan menuju laut, menyaksikan peristiwa ini orang yang sedang mengail tersebut merasa heran maka dipanggilnyalah orang yang sedang menyanyi itu. Sasambo berhenti dan tanjung itupun berhenti berjalan namun sudah terpisah dengan daratan dan kini menjadi sebuah pulau yang disebut Sambo.

Dengan adanya pulau Sambo, negeri Dagho tidak terlihat jelas dari arah laut. Para perampok Mindanow mencari arah lain dan memasuki teluk yang menuju ke negeri Lapango yaitu antara negeri Mahumu dan Lapango. Mereka memandang ke depan, ke kiri , ke kanan dan ke belakang tidak ada jalan bagi mereka yang nampak hanyalah daratan. Mereka lalu mendarat di sebuah pulau kecil, mendaki bukit untuk melihat dari arah mana mereka bisa mendarat di negeri Lapango. Namun demikian tak satu pun jalan yang nampak, tujuh hari tujuh malam mereka berputar-putar di tempat yang sama sehingga bekal mereka habis. Mereka akhirnya tak dapat menahan rasa lapar dan mulailah terdengar tangisan yang mengerikan karena mereka tidak bisa lagi keluar sehingga tempat tersebut kemudian dinamakan Mahensumangi.

Ketiga Kulano Dagho mendengar keadaan orang-orang Mindanow tersebut, mereka pun langsung menuju ketempat itu mendekati musuh dengan gagah perkasa. Orang-orang Mindanow tersebut semuanya sujud mohon dikasihani, namun sembah sujud itu tak dihiraukan oleh para Kulano malahan mereka menuding dan mengangkat bara sehingga matilah para perampok itu. Tetapi kemudian ketiga bersaudara ini dihinggapi ambisi ingin berkuasa sehingga mereka ingin bertarung dan membuktikan siapa yang paling berani maka ialah yang akan menjadi penguasa di negeri Dagho.

Suatu hari terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara tiga bersaudara ini sehingga Wangkoang dan anak buahnya melarikan diri ke negeri Dumpaeng dekat Pananaru, Wahede si bungsu dengan anak buahnya lari dan menetap di tanjung Hego. Di Dagho tinggallah Angsuangkila bersama anak buahnya. Peperangan diantara mereka tidaklah berakhir dalam sehari tetapi berlanjut terus menerus. Pada suatu hari terjadi lagi pertempuran, Angsuangkila mengambil tombaknya yang terbuat dari bamboo dilemparkannya dari bukit Dumarese kearah tanjung Hego yang jauhnya kira-kira lima ribu meter. Tombak itu hampir saja mengenai Wahede yang pada waktu itu sedang tidur di tempat yang bernama Wangsa. Dari negeri Dumpaeng, Wangkoang melemparkan sebuah batu besar kepada Wahede di tanjung Hego yang jaraknya kira-kira 7000 meter. Batu yang dilemparkan itu hampir pula mengenai sasaran dan hingga kini batu itu masih ada di tanjung Hego. Batu itu disebut oleh rakyat batu Pinalo yang berarti batu yang dilemparkan. Tanah tempat batu itu jatuh menjadi lubang sebesar batu itu.

Wahede kemudian mengadakan serangan balasan kepada Wangkoang dengan melemparkan batu besar tetapi tidak mengenai sasaran. Dan batu itu pun hingga kini masih ada di negeri Dumpaeng. Peperangan antara tiga bersaudara itu berkobar lagi tetapi belum ada yang kalah. Mereka masing- masing telah memperlihatan kekuatan dan kesaktiannya. Wangkoang batu yang sangat besar dilemparkannya ke teluk Dagho sehingga sembilan rumah menjadi rusak.

Pada suatu hari datanglah orang-orang dari Mambengelang di pulau Kalama memohon bantuan kulano Wahede karena pulau Kalama didatangi oleh pahlawan Karangetang pulau Siau bernama Hengkengunaung beserta anak buahnya yang lengkap dengan persenjataan. Mendengar permohonan tersebut berkatalah Wahede “Pergilah kamu lebih dulu nanti saya menyusul”. Sesudah orang-orang Kalama pergi, Wahede segera menyiapkan diri untuk bertempur, tombak dan bara telah disiapkan dan semua anak buahnya di Kalama sudah diperintahkannya untuk bersiap karena akan terjadi pertempuran besar. Sekali saja mengayuhkan dayung tibalah Wahede di Kalama. Ia mendekati rombongan dari Karangetang itu dan karena mereka adalah pahlawan-pahlawan, maka masing-masing memperlihatkan kehebatannya. Berkobarlah suatu peperangan yang dahsyat kedua kelompok saling menunjukkan keberanian dan kesaktiannyanya, namun tidak ada seorangpun yang terkalahkan. Pahlawan Karangetang memperlihatkan kesaktiannya sehingga banyak orang dari Manbengelang mati dan kerangka para korban perang ini masih tersimpan di suatu gua di tanjung pulau Kalama.

Kedua pahlawan ini menghentikan pertarungan dan berpisah,masing-masing kembali ketempat asalnya dengan ucapan sampai bertemu lagi. Hengkengunaung kembali ke Karangetang dan Wahede pulang ke tempatnya di Tonggeng Hego hanya dengan sekali kayuh. Di sana ia merenungkan kembali perselisihan diantara mereka bersaudara dan siapa yang paling unggul. Ternyata Angsungkila dan anak buahnya menempati Dagho dan sekitarnya karena Angsungkila bertubuh seperti raksasa.

Pada akhir cerita dikisahkan bahwa tak seorang pun diantara mereka yang dinyatakan kalah, maka ke tiga bersaudara ini membagi daerah kekuasaan masing-masing. Angsungkla menjadi kulano di Dagho, Wahede menetap di tanjung Hego sedangkan si bungsu Wangkoang menetap di Dumpaeng.

Cerita ini mengandug pesan ,bahwa persatuan membawa damai sedangkan perseteruan membawa bencana.

Sumber : BPNB Sulut