“Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-18 melahirkan banyak karya ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatra’i dan Nuruddin al-Raniri. Tetapi tradisi keilmuan yang pesat itu terganggu ketika Aceh mengalami perang berkepanjangan melawan penjajah Belanda. Situasi itu mengakibatkan kitab-kitab karya pemikir besar itu tak terdokumentasi dengan baik di Aceh. Sebagian berpindah ke perpustakan di Universitas Leiden, Belanda.”

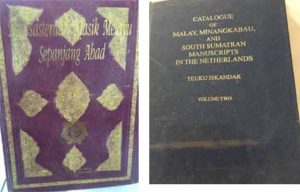

Teuku Iskandar adalah salah satu putra Aceh yang tergerak untuk menelusuri kitab-kitab yang merekam warisan peradaban bangsa tersebut. Anak uleebalang (hulubalang) ini memutuskan studi dan kemudian menjadi guru besar di Universitas Leiden untuk menekuni manuskrip-manuskrip tersebut. Karya-karyanya terkait Aceh dan Melayu, seperti De Hikayat Atjeh dan Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran Manuscripts in the Netherlands, telah menjadi rujukan para scholar dan peneliti di dunia. Ayah dari tiga anak ini juga diminta Sukarno, Presiden Pertama RI, untuk mendirikan universitas negeri di Aceh yang bernama Universitas Syiah Kuala.

Seorang pemuda mengenakan sarung Melayu pergi menemui Gubernur Belanda di Aceh untuk menanyakan apakah ia suatu saat kelak bisa mendapatkan beasiswa untuk belajar di Leiden. Tahun 1947, satu hari setelah Ratu Juliana mendapatkan mahkotanya, pemuda berumur 18 tahun itu telah dapat merayakan kegemarannya membaca di Universitas Leiden. Pemuda itu tak lain bernama Teuku Iskandar, anak seorang hulubalang yang lahir di Trienggadeng, Pidie, Aceh.

Tahun 1955, ia meraih gelar doktor dari Leiden University dengan disertasi yang kemudian diterbitkan menjadi buku, De Hikajat Atjeh. Tema Aceh menjadi pilihan disertasinya, menurut Tjutnjak Ubit Iskandar), putri kedua Teuku Iskandar, karena pada saat itu ayahnya bagian dari generasi pertama Aceh yang belajar di Universitas Leiden. Apalagi di masa itu buku-buku Aceh yang ditulis bumiputra juga belum sebanyak buku bertema Jawa dan suku-suku lain di Sumatera. Selain itu, Teuku Iskandar sangat mencintai kebudayaan Aceh, sebagaimana sering ia ceritakan kepada putra-putrinya.

Tahun 1960-an, Sukarno dan para tokoh pendidikan di Aceh meminta Teuku Iskandar pulang ke Aceh untuk membangun perguruan tinggi negeri. Ia pun terlibat mendirikan Universitas Syiah Kuala dan sempat menjabat Dekan untuk Fakultas Ekonomi. Ketekunannya mendalami sastra dan kebudayaan Melayu membawanya ke Malaysia. Selama 13 tahun di Malaysia, ia mengajar di beberapa universitas dan bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka. Perjalanannnya ini melahirkan karya Kamus Dewan yang terbit pertama kali tahun 1970. Di masa yang sama, ia juga diminta Sultan Brunei Darussalam untuk mengajar di Universitas Brunei Darussalam dan ia mendapat gelar profesor dari universitas tersebut.

Teuku Iskandar kembali ke Leiden untuk mengajar dan menetap di Negeri Kincir Angin tersebut. Di almamaternya itu ia menjadi guru besar untuk bidang Sastra Aceh dan Melayu, juga memberikan kelas khusus bahasa Aceh. Penyuka masakan Aceh ini juga terus melahirkan karya-karyanya, antara lain Catalogue of Acehnese Manuscripts yang disusun bersama Voorhoeve, dua jilid besar Catalogue of Malay, Minangkabau and South Sumatra, dan Manuscripts in the Netherlands: Kesusastraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.

Menekuni manuskrip-manuskrip kesusastraan klasik adalah pekerjaan yang tidak banyak orang dapat melakukannya. Butuh passion, ketekunan, ketelitian dan konsentrasi yang tinggi. Tetapi, memang, sifat-sifat seperti itu rupanya melekat pada Teuku Iskandar. “Papa orangnya memang suka history dan art,” tutur Ubit. Teuku Iskandar sangat teliti bahkan dalam membaca buku-buku yang menjadi rujukannnya.

Ubit sering menemukan catatan-catatan tangan ayahnya pada buku-buku rujukan, yang memberi keterangan bahwa informasi dalam buku-buku itu dapat dirujuk atau dipertanyakan. Ubit juga menuturkan kalau ayahnya adalah tipe orang yang banyak membaca dan merenung. Walaupun pengetahuannya melimpah, dia bukan orang yang ‘ke luar’ atau banyak bicara. Tidak semua teman bicaranya juga dapat membuatnya tertarik berbincang. Tetapi kalau ia berjumpa dengan teman bicara yang menurutnya tajam, ayah tiga anak ini akan menjadi pencerita yang luar biasa. “Bila ada momen seperti itu, ibu saya biasanya meminta saya agar membawa alat perekam untuk menyimpan perbincangan menarik tersebut,” kenang Ubit.

Teuku Iskandar juga seorang cendikia dan orang yang memegang prinsip. Dia bukan tipe orang yang ingin menyenangkan orang lain tetapi lebih menjadi diri sendiri. Di mata Ubit, ayahnya bukan orang yang berminat dengan politik dan meski ia sangat mencintai kebudayaan Aceh dan Melayu, dia intelektual yang membawa diri sebagai warga dunia. Juga tak banyak orang tahu bila Teuku Iskandar sangat menyukai sejarah arsitektur. Menurut Ubit, bisa dikatakan first love—cinta pertama—ayahnya itu justru pada arsitektur. Akan tetapi karena kemampuan kimianya tidak memadai untuk menjadi scholar arsitektur ia kemudian memilih mendalami sastra.

Gairah Teuku Iskandar pada arsitektur dapat ditemui pada rumah kediamannya di Jakarta yang ia desain sendiri. Ia juga membangun rumah peristirahatan dengan kebun bergaya english garden di Bogor, yang juga arsitekturnya ia desain sendiri. Di rumahnya di Belanda, Teuku Iskandar mendesain perapian yang terbuat dari kayu bekas jembatan dari abad ke-17 dengan dekorasi Aceh. Kesukaan lainnya adalah membuat sketsa. Teuku juga pernah menyampaikan mimpinya pada putra-putrinya, ia ingin membangun rumah pertanian di Aceh. “Bapak ada mimpi di Aceh,” begitu Ubit mengenang ayahnya.

Dalam salah satu karyanya, buku yang membahas Bustanas-Salatin karya Nuruddin ar-Ranniry, Teuku Iskandar meminta Ubit untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Bertahun-tahun ayah dan anak menekuni buku karya ulama abad ke-17 yang menjadi bacaan ulama dan sultan di Kerajaan Aceh. Buat Ubit, itu pengalaman yang luar biasa yang tak terlupakan.

Sebagai cendekia yang disegani, Teuku Iskandar orang yang sangat bersahaja. Cut Rosmanida, putri pertamanya yang tinggal di Medan, menuturkan, “Bapak itu orang yang rendah hati dan sederhana. Pembawaannya biasa-biasa saja. Bila pulang kampung ke Aceh, Bapak selalu minta dimasaki masakan Aceh. Dia suka semua masakan Aceh.” Ajaran yang berharga dari ayahnya bahwa ia selalu mengingatkan untuk bangga menjadi orang Aceh dan bangga berbahasa Aceh.

Menanggapi penghargaan Satyalancana Kebudayaan yang diberikan pemerintah kepada ayahnya, Cut Rosmanida menyampaikan rasa syukurnya. “Saya senang dan gembira, bapak menjadi salah seorang penerima penghargaan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pemerintah,” tutur Cut Rosmanida berseri-seri.