Candi Borobudur sebagai Mandala (Bag. II)

oleh: Daud Aris Tanudirjo

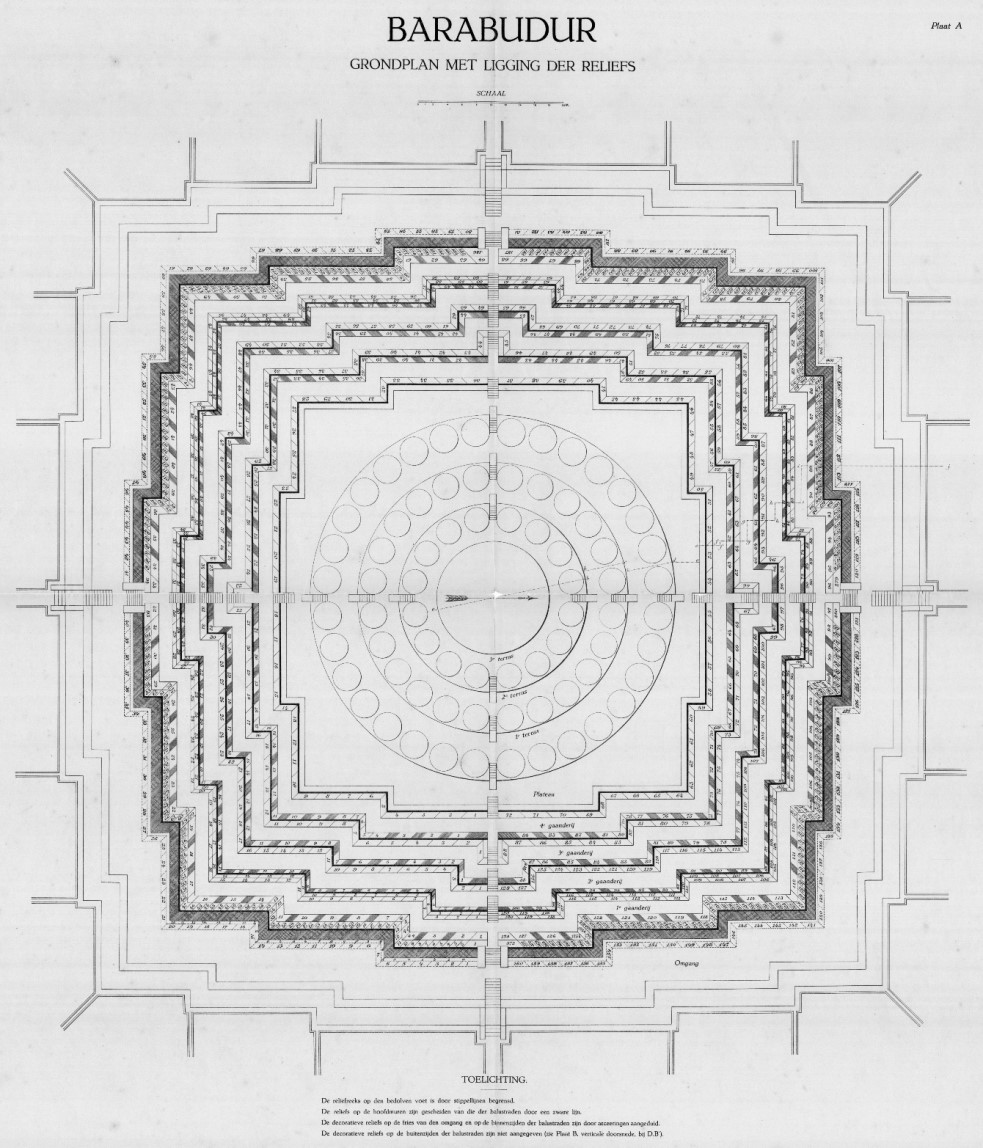

Candi Borobudur sebagai mandala juga dapat diperluas menjadi tatanan hubungan kekuasaan dan kewilayahan. Dalam konteks ini, lingkaran mandala menjadi bagian tak terpisahkan dari kosmogoni Hindu dan Buddha, yang membayangkan jagat raya terdiri atas tujuh lingkaran lautan dan tujuh daratan yang berselang-seling. Menurut Heine-Geldern (1982), konsep kosmologis ini telah menjadi dasar bagi tatanan kekuasaan maupun kewilayahan banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Ia membayangkan setiap kerajaan akan memiliki maharaja yang menjadi pusat kekuasaan dan berkedudukan di pusat wilayah.

Sebagai pemimpin utama, maharaja akan dikelilingi sejumlah pejabat yang sebagian tentunya adalah para penguasa wilayah bawahan yang berada di sekitar pusat kerajaan. Struktur hubungan inilah yang kemudian dipahami juga sebagai konsep mandala. Dalam konteks ini, Wolter (1982) memahami mandala sebagai “lingkaran para raja” yang mendukung atau bersekutu dengan maharaja dalam suatu kerajaan tertentu. Karena setiap raja (bawahan) memiliki wilayah kekuasaannya sendiri-sendiri, meskipun dengan batasan yang tidak tegas, maka mandala juga bermakna geografis (baca Kulke, 1986; Christie, 1986).

Namun, Christie (1986) secara kritis menekankan perlunya membedakan antara bhumi dan mandala. Bhumi adalah wilayah yang benar-benar dikuasai secara politis dan administratif oleh raja yang sedang bertahta, sehingga menjadi inti atau pusat kerajaan seperti dalam ungkapan i bhumi Mataram atau bhumi Kadiri. Pengertian ini tentu tidak sama dengan mandala yang berarti seluruh wilayah yang didaku di bawah kekuasaan kerajaan itu. Jadi, mandala mencakup daerah inti (bhumi) dan daerah pinggiran yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh raja. Dengan demikian, mandala lebih baik diartikan sebagai kesatuan wilayah inti dan pinggiran yang saling berinteraksi.

Tulisan sebelumnya, klik disini