Oleh:

Irvan Setiawan

Rosyadi

Nandang Rusnandar

Suwardi Alamsyah P.

Lasmiyati

Enden Irma R.

Posisi Gunung Padang yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit bagi sebagian kalangan awam tentu merupakan sebuah kenyataan yang aneh dan ajaib. Di samping itu, beberapa mitos yang beredar di masyarakat mengenai keberadaan kampung di sekitar Gunung Padang berikut di dalam atau tepatnya di bawah perut Gunung Padang yang menyimpan misteri mengakibatkan munculnya mitos-mitos yang diperoleh dari para orangtua mereka.

Pertama yang dilihat adalah keberadaan kampung di sekitar Gunung Padang. Ada beberapa kampung yang berada dalam wilayah administratif Desa Karyamukti Kecamatan Campaka yang terkait dengan keberadaan Gunung Padang, yaitu Kampung Empang, Kampung Cikute, dan Kampung Ciukir. Kampung Empang yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari Situs Gunung Padang diceritakan berasal dari kata “empang” yang artinya kolam. Mitos yang beredar dari kalangan penduduk setempat bahwa nama Empang tersebut dilatarbelakangi oleh keberadaan kampung tersebut pada masa dahulu yang menjadi lokasi atau tempat untuk mencelupkan dan mencuci batu-batuan sebelum disusun dan dipergunakan untuk membangun Situs Gunung Padang. Mengapa harus dicelup dan dicuci terlebih dahulu? Para ahli memperkirakan bahwa teknik celup dan cuci diprediksi sebagai sebuah teknologi sangat maju pada zaman dahulu yang dipergunakan sebagai salah satu teknik untuk membangun sebuah bangunan berskala besar seperti halnya Situs Gunung Padang. Atau, dapat saja disebabkan bahwa upaya untuk mencelup dan mencuci batu-batuan adalah salah satu tahapan religi, yaitu untuk mensucikan batu-batuan tersebut sebelum dipergunakan untuk membangun sebuah bangunan suci.

Lokasi Sungai Cikuta

Sumber: Danny Hilman Natawidjaja, dalam World Culture Forum,

Sumber: Danny Hilman Natawidjaja, dalam World Culture Forum,

26 November 2013, Bali

Perkiraan sebagai teknologi sangat maju yang dikatakan para ahli dapat saja menjadi salah satu pertimbangan utama mengingat posisi Gunung Padang menurut Yondri (2014: 7-10) berada pada kondisi geografis sangat rawan longsor karena berada pada jalur patahan Sungai Cimandiri yang cukup sering mengalami pergerakan dan mengakibatkan gempa bumi. Selain itu, posisi Situs Gunung Padang yang berada pada puncak bukit yang dikelilingi lereng-lereng cukup terjal amatlah mungkin untuk terjadi longsoran yang menurut Sampurno (dalam Yondri, 2014: 8) terdiri dalam tiga kategori, yaitu reruntuhan, gelinciran, dan aliran. Tumpukan batuan yang tersusun vertikal dengan pola tertentu dan mampu bertahan dalam kurun waktu yang sangat lama menurut Yondri (2014: 9) dapat dikatakan sebagai sebuah kearifan lokal yang dapat saja diterapkan pada kondisi kekinian di wilayah yang rawan pergerakan tanah. Tentunya dengan pertimbangan bahan, biaya, dan lahan yang tersedia.

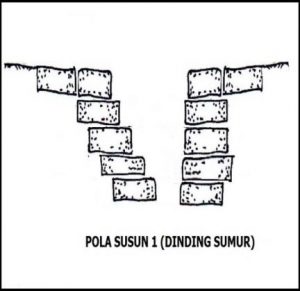

Dua hal, yaitu kesucian dan teknologi masa lampau juga ditemukan di lokasi mata air Cikahuripan. Posisi mata air Cikahuripan yang berada tepat di teras pertama sebelah utara dapat diasumsikan sebagai sebuah tempat mensucikan diri sebelum seseorang masuk ke Situs Gunung Padang. Sementara itu, dari segi teknologi, ditemukan bahwa posisi batuan yang mengelilingi Mata Air Cikahuripan hampir berbentuk kerucut seperti yang tampak pada sketsa di bawah ini:

Sketsa Batuan yang Mengelilingi Mata Air Cikahuripan

Sumber: Yondri, 2014: 11

Sumber: Yondri, 2014: 11

Terlihat pada gambar di atas bahwa bagian sumur pada satu sisinya tegak lurus sementara sisi lainnya seperti anak tangga. Artinya, dapat dimungkinkan bahwa bagian sisi yang seperti anak tangga tersebut dipergunakan sebagai tempat para peziarah turun untuk mengambil Mata Air Cikahuripan. Keliling sumur yang terbuat dari batu menandakan bahwa kondisi tanah yang labil sehingga masyarakat pada zaman dahulu berinisiatif untuk memagarinya dengan batu-batuan agar letak mata air tidak longsor dan tertutup tanah.

Terkesan dari terjaga dan masih mengalirnya air di sumur Cikahuripan saat ini membuat banyak peziarah yang membawa air tersebut untuk menjadi salah satu syarat saat berziarah untuk kemudian dibawa pulang dan diberi label “air mukzizat” yang berfungsi sebagai pengobatan dan penambah kekuatan. Secara ilmiah, mata air Cikahuripan yang memiliki kecenderungan bersifat antioksidan akan diuji coba di laboratorium IPB untuk diteliti dan dibandingkan dengan minuman air kemasan yang telah beredar di Indonesia. Berdasarkan kecenderungan sifat air yang antioksidan tersebut maka ada suatu pembenaran terhadap fungsi air tersebut yang oleh masyarakat disebut sebagai air pengobatan.

Selain sumur atau mata air Cikahuripan, setidaknya ada tiga lainnya yang berada di wilayah situs Gunung Padang. Sumur kedua berbentuk mata air di bagian timur dekat jalan desa. Saat ini mata air tersebut dibuatkan penampungan dan berfungsi sebagai salah satu sumber air warga di sekitar Gunung Padang. Sumur atau mata air ketiga berada di bagian selatan dengan posisi berada dekat dengan mushala yang didirikan oleh juru pelihara situs. Mata air tersebut kini digunakan warga sebagai sarana berwudhu. Mata air keempat berada di sebelah barat wilayah Situs Gunung Padang. Saat ini mata air tersebut belum dimanfaatkan secara khusus oleh warga dan dibiarkan mengalir begitu saja.

Selain keempat mata air tersebut, informan juga mengemukaka bahwa dari cerita yang berkembang di masyarakat masih terdapat tiga mata air lagi namun hingga saat ini masih belum dilakukan pelacakan untuk menemukan mata air yang “tambahan” berdasarkan versi masyarakat tersebut.

Beranjak ke Kampung Ciukir, para ahli menemukan berbagai alat yang digunakan pada masanya untuk membentuk bebatuan yang akan digunakan membangun Situs Gunung Padang. Alhasil, hamparan batu yang berada di Situs Gunung Padang sebagian besar adalah sama, yaitu berbentuk segi lima dan segi empat dengan panjang yang juga hampir sama.

Kampung Cikute, salah satu dari kampung yang terkait dengan Situs Gunung Padang berasal dari kata “kute” yang berarti benteng atau kota. Kisah yang tertera dalam Babad Pajajaran menyebut kata “kute” dengan istilah “kitha” untuk menunjukan lokasi kerajaan Pakuan yang terbagi menjadi atas “Dalem Kitha” (Jero kuta) dan “Jawi Kitha” (Luar kuta).

Jarak sekitar 200 meter dari lokasi Situs Gunung Padang memperkuat dugaan bahwa kampung cikute adalah sebuah wilayah yang memagari sekaligus menjaga keberadaan Situs Gunung Padang. Jarak sekitar 200 meter tersebut rupanya menjorok mendekati bibir sungai Cikute.

Di lokasi Situs juga ditemukan adanya Pohon Cempaka. Tanaman bunga berwarna putih ini telah dikenal dalam sastra Hindu. Kisah yang terkait dengan Bunga Cempaka melibatkan dua sosok Dewa, yaitu Dewa Rsi Narada dan Brahmana. Dikisahkan bahwa Dewa Rsi Narada mengutuk Brahmana karena berbohong telah mengagumi dan sengaja mengambil (memetik) Bunga Cempaka tanpa spengetahuan Dewa Rsi Narada. Brahmana mengambil Bunga Cempaka tanpa sepengetahuan Dewa Rsi Narada dan menyimpannya dalam keranjang. Brahmana kemudian menaruh Bunga Cempaka tersebut di puncak kuil Siva Lingga dan memujanya setiap hari (Putrawan, tt: 5-6).

Bunga Cempaka

Sumber: Google images

Sumber: Google images

Terkait dengan keberadaan bunga Cempaka di Situs Gunung Padang dan kisah yang tertera dalam naskah Hindu maka dapat diasumsikan dan memperkuat dugaan bahwa Situs Gunung Padang memang merupakan sebuah tempat pemujaan atau penghormatan yang telah ada sejak era kerajaan (agama) Hindu. Dalam kondisi kekinian, pohon Cempaka tersebut sudah mulai jarang ditemukan dan digantikan oleh Pohon Hanjuang yang merupakan tanaman khas dari Orang Sunda. Adat dan kebiasaan Orang Sunda memberi arti pada Pohon Hanjuang yang digunakan sebagai penanda batas wilayah. Karakteristik Pohon Hanjuang yang menjulang tinggi dan berdaun merah akan sangat kontras baik dilihat dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Dalam kaitannya dengan tata letak penanaman Pohon Hanjuang yang berserak di sekitar Situs Gunung Padang dapat diasumsikan bahwa di tempat Pohon Hanjuang ditanam pada masa dahulunya pernah digunakan oleh tokoh atau para tokoh baik untuk melakukan ritual maupun kegiatan lainnya.

Selain Pohon cempaka, ada satu sosok pohon yang tinggi menjulang pada teras ke-IV yaitu Pohon Kemenyan. Posisi pohon tidak jauh dari pintu masuk menuju teras ke-IV. Berdasarkan mitos mengenai teras V yang dikatakan sebagai Puncak tempat bersemayam yang Maha Tinggi, maka mitos yang beredar pada masyarakat mengenai Pohon Kemenyan tersebut adalah sebagai penyedia wewangian yang dibawa peziarah apabila hendak masuk ke teras V. Dimitoskan juga bahwa wewangian tersebut juga dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk berziarah di teras IV agar ujian atau tirakat yang dilakukan menjadi lebih khusyuk dan cepat tersampaikan kepada Sang Maha Tinggi melalui asap hasil pembakaran kulit Pohon Kemenyan. Prosesi pembakaran kulit pohon tersebut pada saat ini sudah dilarang oleh juru kunci karena dapat mengganggu pertumbuhan dan kelangsungan pohon tersebut. Oleh karena itu, status pohon kemenyan hanya sebagai simbol, sementara apabila peziarah hendak membakar kemenyan maka mereka harus membawanya terlebih dahulu.

Di teras IV juga ditemukan perilaku agak ganjil, yaitu capung dari jenis amber-winged glider (hydrobasileus croceus) yang banyak beterbangan dan hanya berada di lingkup teras IV saja. Sangat jarang ditemukan atau bahkan tidak ada seekor capungpun yang berada di teras V. Padahal, beda ketinggian antara teras IV dan V hanya sekitar 30 cm saja. Dikaitkan dengan mitos mengenai tingkat kesucian teras V maka dapat dikatakan bisa saja gerombolan capung tersebut tidak berani untuk menjelajahi teras V. Namun demikian, hal tersebut hanya asumsi semata dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Sisi supranatural jelas berbeda dengan ilmiah.

Capung yang berada di teras IV Situs Gunung Padang

Sumber: Dokumentasi BPNB Bandung, 2014

Sumber: Dokumentasi BPNB Bandung, 2014

Ada etika dalam dunia supranatural atau gaib berbentuk pantangan untuk tidak berperilaku sembarangan ketika memasuki tempat suci atau disucikan. Sepertihalnya ketika akan menghadap raja atau sultan bagi masyarakat jawa harus dalam posisi berjalan sambil berjongkok. Setelah berhadapan dengan sultan maka etika pertama adalah menyembah kemudian duduk bersila.

Kegiatan ritual yang kerap dilakukan di Situs Gunung Padang baik pada masa dahulu maupun saat ini lebih mengerucut pada sisten kepercayaan Orang Sunda yang mengarahkan Situs Gunung Padang sebagai sebuah bale pemujaan. Menurut cerita para “karuhun” Sunda, yang dituturkan oleh informan, konon yang pertama-tama menghuni buana “panca tengah” (bumi) adalah Sunda. Buana Panca Tengah adalah tempat “nyundakeun diri” (tempat menyucikan diri), tempatnya adalah di Gunung Padang. Itu pula sebabnya kenapa tempat itu disebut Gunung Padang, yang artinya gunung yang luas, bersih dan terang. “Padang” artinya ‘terang’. Ketika itu dunia masih kosong dan bersih. Kemudian datanglah seorang demi seorang ke buana panca tengah, sehingga akhirnya menjadi banyak dan jadilah orang Sunda.

Ada tiga agama yang pernah menguasai Tanah Sunda, yaitu agama Sunda, Hindu/Budha, dan Islam. Dahulu kala pada zaman Prabu Kalang Carita, masyarakat Sunda menganut agama Sunda. Cerita mengenai Prabu Karang carita ini merupakan cerita mitos yang berkaitan dengan keberadaan Gunung Padang, yang sangat dirahasiakan. Ketika zaman Pajajaran, Sribaduga Maharaja menyatukan Galuh dan Sunda, agama ini disebut agama Sunda Pajajaran. Kemudian setelah Kerajaan Pajajaran runtuh oleh Islam, agama ini disebut agama Sunda Wiwitan (“diwiwit deui” yang artinya ‘diraih kembali’). Pada zaman agama Sunda, penguasa agama tertinggi disebut Bramesta.

Selanjutnya masuk agama Hindu/Budha.– Menurut penuturan informan, orang Sunda pernah dijajah oleh India. Raja-raja dimensi Salaka Nagara seperti Purnawarman, Mulawarman, itu adalah dari India. Ketika itu agama Hindu disebarkeun tapi tapi kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Di dalam Pantun Bogor dituliskan:

“sawaktu dek datang agama hindi ka kadu hejo, karuhun urang mah geus boga agama, nyaeta agama sunda”

Artinya:

ketika akan datang agama Hindi, leluhur kita (Sunda) sudah mempunyai agama, yaitu agama Sunda. Kalau di Hindu/Budha ada pelapisan masyarakat atau kasta (brahmana, ksatria, dsb.), di sunda ada pelapisan nista, madya, utama. Tapi itu pun tidak memasyarakat.

Periode selanjutnya adalah masuknya agama Islam. Ketika zaman penyebaran Islam, segala jenis peninggalan Pajajaran dihancurleburkan oleh Demak dengan strategi tumpas teror, bahkan makam dan tulang belulang para raja pun dimusnahkan. Upaya masyarakat Pajajaran untuk menghindar dari strategi tumpas teror Demak yang memusnahkan semua peninggalan Pajajaran dan yang berbau agama Sunda Pajajaran, yaitu dengan mendirikan makam-makam syekh, atau menyelimuti peninggalan-peninggalan itu dengan cara diberi nama Islam. Di Bogor misalnya, ada sebuah pohon paku jajar, agar pohon ini tidak dimusnahkan, maka dibangunlah di bawah pohon tersebut sebuah makam yang berbaju Islam, dan dinamakan makam Syekh Boros Ngora.

Ketika pasukan Demak menyerang Sundakalapa, mereka dihambat oleh pasukan panah Kerajaann Pajajaran, yang dikenal dengan sebutan Pasukan Walet Pajajaran. Kekalahan Pajajaran ketika itu dikarenakan Demak menggunakan meriam, yang oleh orang Pajajaran disebut sebagai “banaspati” (kepala yang menyala). Mereka mengira bahwa itu adalah mahluk gaib berupa kepala berapi, padahal itu adalah meriam.

Perang antara Demak melawan Pajajaran sesungguhnya bukanlah perang agama, melainkan perang memperebutkan jalur perdagangan (pelabuhan Sunda Kalapa). Satu persatu wilayah kerajaan yang dilalui jalur perdagangan kerajaan Demak ditaklukan: pajajaran ditaklukan oleh senjata meriam, Banten ditaklukan oleh Sunan Gunungjati dengan cara perkawinan. Ketika itu yang menjadi sultan Banten adalah Prabu Surawisesa, anak prabu Maharaja Sribaduga dari permaisuri Ratu Su sukkampung, punya anak yang bernama Nyi Mas Pawanganten ditikah oleh Sunan Gunung Jati, punya anak Hasanudin yang menyebarkan agama islam di banten.

Ritus-ritus agama Sunda dilaksanakan di bale pamujaan. Menurut cerita yang tertulis di dalam Pantun Bogor, ada dua macam tempat ritual, yaitu “pabalayan” dan “bale pamujaan”. “Pabalayan” adalah tempat ritual sehari-hari berbentuk batu-batu berundak, akan tetapi batunya kecil-kecil dan undak-undakkannya pun sedikit. Adapun “bale pamujaan” adalah tempat ritual besar, berupa bangunan batu berundak. Di tatar Sunda banyak terdapat “pabalayan”, seperti di Kabupaten Kuningan, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Di dekat situs Gunung Padang pun terdapat “pabalayan” yang disebut situs “pangapungan”. Situs Pangapungan ini merupakan tempat ritual sehai-hari.

Tidak demikian halnya dengan “bale pamujaan” yang merupakan tempat ritual besar. Keberadaan “bale pamujaan” di Tatar Sunda hanya ada dua, yaitu “bale pamujaan kiara hyang” di daerah Bantar Kembang Bogor yang kini sudah tidak ada karena dihancurkan oleh pasukan Banten pada waktu penyebaran Islam. Yang satu lagi adalah “bale pamujaan gunung pada hyang” yang terdapat di Gunung Padang Cianjur. “Bale pamujaan pada hyang” inilah yang kemudian menjadi situ Gunung Padang. Secara etimologis dapat diuraikan, bahwa kata “pada hyang” berubah menjadi “padang”. Di bale pamujaan Gunung Padang inilah diyakini sebagai tempat berkumpulnya para dewa dan menjadi pusat tempat ritual pemeluk agama Sunda.

Bale pamujaan Gunung Padang hanya digunakan setahun sekali, yaitu untuk ritual “seren taun”, dan 8 tahun sekali yaitu upacara “kuera bumi”. Kedua upacara ini merupakan ritual kepada para “karuhun” sebagai perwujudan rasa syukur atas segala perolehan hasil bumi yang diperoleh di masyarakat dan negara. Ritual di Gunung Padang biasanya dilakukan pada bulan purnama (purnamasari), dan pada bulan peteng ‘bulan gelap’.

Bale pamujaan Gunung Padang terdiri atas 5 umpak (undakan) batu yang masing-masing undakan memiliki fungsi tertentu. Undak pertama berfungsi sebagai tempat mengumpulkan hasil bumi dan hewan. Undak ke 2 tempat rakyat berkumpul pada saat ritual, undak ke 3 tempat para pangagung sesuai dengan tingkat tingkat jabatan dan kepangkatannya (cutak, camat, dsb), umpak ke 4 tempat duduknya Raja Sunda, dan pada undak yang paling atas adalah tempat Bramesta sang pendeta agung. Bramesta adalah tokoh keagamaan tertinggi dalam struktur agama Sunda. Pada zaman Kerajaan Sunda banyak pendeta, akan tetapi hanya satu yang diagungkan yang dipilih oleh “karuhun”, ditunjuk oleh para dewa, yaitu Bramesta.

Adapun jalannya ritual adalah sebagai berikut: Pada hari yang telah ditentukan, Sang Bramesta, para pendeta, dan raja, sebelum naik ke tempat upacara, terlebih dahulu membersihkan diri di Cai Kahuripan (lihat gambar 3). Usai mandi mereka lalu naik ke Gunung Padang. Sang Bramesta, para pendeta dan raja duduk di undak ke lima (undak paling tinggi). Sang Bramesta duduk di batu pangcalikan, di belakangnya duduk pada pendeta dan raja. Mereka kemudian mengucapkan “ucap satya”. Setelah mengucapkan “ucap satya”, raja mundur, turun duduk di undakan ke 4. Selanjutnya ritual dipimpin oleh Sang Bramesta, yaitu “ngarekes” (memanjatkan doa). Posisi duduknya sesuai dengan kedudukannya, yaitu: Sang Bramesta duduk di Batu Pangcalikan pada undak ke 5 yang berada di undak paling atas, di belakangnya duduk para pendeta. Raja duduk di undakan ke 4, di belakang Sang Bramesta.

Selesai “ngarekes”, Sang Bramesta memercik-mercikkan air do’a ke sekelilingnya, kepada manusia, termasuk kepada hewan dan hasil bumi. Usai upacara, semua hasil bumi dan hewan dibawa lagi oleh masing-masing pemiliknya.

Terdapat dua macam sesaji yang harus disediakan pada waktu ritual, yaitu sesaji yang diletakkan di undak bawah yang disediakan oleh rakyat, dan sesaji yang diletakkan di undak teratas, yaitu sesaji raja yang diperuntukkan bagi leluhur. Khusus sasaji bagi raja-raja, yang wajib disediakan ada 3 macam, yaitu: padi seikat, seikat kacang tanah, dan ubi mentah. Sesajen lainnya berupa: kembang 7 rupa, aneka dupa, buah-buahan yang dihasilkan oleh rakyat.

Sesaji yang menjadi persyaratan bagi para peziarah untuk melakukan tirakat, berdoa, semedi ataupun sejenisnya. Pengalaman gaib yang tergambar melalui mimpi ataupun pada saat tirakat setidaknya menggambarkan suasana dan kondisi yang ada pada situs gunung padang baik pada masa lalu maupun masa kini. Ihwal pengalaman gaib yang menurut penulis dapat dikategorikan sebagai mitos. Disebutkan dalam mitos tersebut adalah bahwa di Situs Gunung Padang terdapat sebuah peti terbuat dari kayu cendana yang berisi berbagai benda pusaka. Seluruh benda pusaka tersebut akan digunakan pada suatu waktu yang tidak jelas kapan dan berfungsi sebagai senjata pamungkas untuk memperbaiki kondisi yang terjadi pada waktu tersebut. Asumsi yang diperoleh bahwa kondisi yang terjadi adalah sebuah permasalahan yang tergolong sangat parah yang dialami manusia terutama disebabkan karena ulah manusia sendiri.

Mitos lainnya yang didasarkan atas pengalaman gaib mengatakan tentang adanya sebuah kekuatan besar yang disegel oleh dua kunci, yaitu Segel Agung Suci Sejati dan Segel Suci Sejati. Untuk memasuki “ruangan” gunung padang, seseorang atau siapapun harus membuka dua segel tersebut. Dalam sejarah kegaiban, belum pernah ada orang atau tokoh yang berhasil membuka segel tersebut. Kekuatan yang sangat besar tersebut tersimpan dalam sebuah ruangan yang mempunyai pilar sebanyak 4 buah yang melambangkan hawa nafsu manusia. Di antara tokoh yang berupaya untuk membuka segel suci tersebut di antaranya: Prabu Siliwangi dan prajuritnya, Loh Nawang Gati dari kerajaan Ketapang, Sunan Drajat, salah satu Wali Songo, Prabu Kertapati dari Galuh, Pangeran Sabrang Lor, Sri Mahajati Jayanagara, Sri Baduka Brajang Pati, Prabu Sakti Loh Pati, dan Canting Dranaspati.

Ruang akan terbuka apabila kunci diletakkan di jajaran 4 batu berurutan. Memasuki ruangan tersebut maka akan terlihat lima tingkatan (teras) yang masing-masing memiliki lima buah tangga. Kondisi batu-batu yang berserakan memang terlihat sangat sulit untuk menyatukan atau menyusun kembali ke bentuk seperti sediakala. Mitos yang diperoleh menyatakan bahwa sebenarnya di setiap ujung batu terdapat lekukan atau sodetan yang apabila dilihat dengan mata batin akan memancarkan sinar putih yang mengarah pada batu-batu sambungan atau susunan berikutnya sehingga terbentuk sebuah jaring sinar yang menghubungkan batu satu dengan batu lainnya.

Bergerak pada konstruksi bebatuan yang menjadi ciri khas Situs Gunung Padang, Ada beberapa buah batu berbentuk persegi panjang yang telah menjadi mitos karena keunikan batu itu sendiri, yaitu dapat mengeluarkan bunyi layaknya seperti alunan musik gambang. Setidaknya ada empat buah batu yang dapat mengeluarkan bunyi seperti gambang. Posisi batu tersebut terlihat teratur, dimana tiga buah batu tersusun vertikal, sedangkan satu batu lagu tergeletak horizontal. Pada permukaan keempat batu tersebut terlihat adanya bekas gesekan atau hantaman lunak yang terkesan sering sehingga terlihat berbeda dengan permukaan di sisi. Dahlan dan Situngkir (2008: 9) dalam sebuah penelitiannya tentang keberadaan batu gambang di Situs Gunung Padang mengungkapkan bahwa bukan hanya empat buah batuan yang bisa mengeluarkan bunyi namun ada dua kelompok batuan yang berada pada teras pertama dan teras kedua. Penelitian yang menggunakan peralatan berteknologi tinggi tersebut membenarkan adanya batuan yang mengeluarkan bunyi berfrekwensi relatif tinggi dalam interval 2683Hz-5171Hz.

Daftar Pustaka

A-186, 2013. “Bangunan Direkat Semen Purba, Gunung Padang Diperkirakan Dibuat pada 4.500 SM”, Pikiran Rakyat, 3 April 2013, hlm. 20.

Akbar, Ali, 2013. Situs Gunung Padang, Misteri dan Arkeologi. Jakarta: Change Publication.

Bandung, A. B. Takko, 2009. “Pemaknaan Agama dalam Perspektif Antropologi-Sosiologi”, dalam Jurnal “Al-Qalam” Volume 15 Nomor 24 Juli – Desember 2009

Boelaars, Y., 1984. Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Penelitian Antropologi Budaya. Jakarta: PT. Gramedia.

Brahmantyo, Budi, 2006. “Keagungan Situs Megalitik Gunung Padang”, Pikiran Rakyat, 20 Januari 2006, hlm. 24.

Dahlan, Rolan mauludy, dan Hokky Situngkir, 2008. “Ada Tradisi Musikal di Situs Megalitikum Gunung Padang, Indonesia”. Makalah. Disampaikan dalam diskusi rutin IAIC 12 April 2008

Djunatan, Stephanus, tanpa tahun. “The mythological worldview of the contemplative site of Nagara Padang, West Java”, Indonesia. Makalah.

Geertz, Clifford, 1989. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. (Terj.), Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.

Geertz, Hildred, 1981. Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia (terj.), Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial & FS UI.

Kana, Niko L., 1982. “Pengalaman Etnografi di Pulau Sawu”, dalam Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat, Koentjaraningrat dan Donald K. Emerson (ed), Jakarta: PT. Gramedia.

Koentjaraningrat, 1981. Pengantar Ilmu Antropologi. Aksara Baru, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1990. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.

Koentjaraningrat, 1993. Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta: Jambatan.

Kuper, Adam. 1996. Pokok dan Tokoh Antropologi, Mazhab Inggris Modern. Jakarta: Penerbit Bharata.

Leahy, Louis., 1984. Manusia, Sebuah Misteri, Sintesa Filosofis tentang Mahluk Paradoksal, Jakarta: PT. Gramedia.

Moeis, Syarif., 2009. “Perkembangan Agama dan Religi di Indonesia”, 2009. Makalah Diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung, Bandung: 2009.

Moeliono, Anton (Penyunting Penyedia), 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Gramedia.

Putrawan, I Nyoman, tt. “Kapongor dalam Tinjauan Mitis Psikologis”, makalah.

Retno, 2011. “Gunung Padang Nan Elok”, Pikiran Rakyat , 2 April 2011, hlm. 19.

Soekmono, 1973. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, 1. Yogyakarta: Kanisius.

Sukendar, Haris, 1985. Peninggalan Tradisi Megalitik di daerah Cianjur, Jawa Barat. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim BPS Kecamatan Campaka Cianjur, Statistik Daerah Kecamatan Campaka 2013 Kabupaten Cianjur, Cianjur: BPS Kabupaten Cianjur.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1989).

Yondri, Lutfi, 2014. “Punden Berundak Gunung Padang Maha Karya Nenek Moyang Dan Kandungannya Akan Nilai- Nilai Kearifan Lingkungan Di Masa Lalu Di Tatar Sunda”, Jurnal Sosioteknologi Volume 13, Nomor 1 April 2014.

Yusuf Adji, 2007. “Gunung Padang yang Nyaris Terlupakan”, Pikiran Rakyat, 18 Agustus 2007, hlm. 16.

Yuwono, J. Susetyo Edy, 1999. “Situs Gunungbang dalam Perspektif Transformasi”, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Sehari Penelitian Terpadu Kawasan Arkeologis (PTKA) Gunungkidul Tahap I: Gunungbang, UGM, 12 Mei 1999